●シラバスとは何か(1) ― コマシラバスはなぜ必要なのか ver.20.0 2019年07月15日

●シラバスとは何か(1) ― コマシラバスはなぜ必要なのか ver.20.0 2019年07月15日

※なお、この論考は、他の論考も含めて『シラバス論 ― 大学教育と職業教育と』(仮題)として2019年11月に刊行決定(その他に人物入試批判、キャリア教育論などの原稿を併載)。このシラバス論だけで137000文字(昔風の言い方をすると400字詰め原稿用紙で約342枚)ありますが、途中で投げずにしっかり最後まで読んでください。教育関係者以外にも役立つはず。

なお、この記事は120,000字を超えたところでブログサーバーの一記事容量制限を超えた模様でアップできなくなりました。もう増補分は実際出版される11月までお待ちください、と断念しかけましたが、折角700バージョンを超える加筆にあきもせず期待していただいた読者のために、【1】と【2】に分けて掲載することにしました。両者に【註】の通し番号を打っています。この形で両者とも出版まで加筆し続けようと思います。よろしくお願いします。→大学カテゴリーランキング

※文中、書籍の縦書きを想定してほとんどすべての数値を漢数字にしています。悪しからず。

※本文中、(●)などの表記が見られる場合は、その前に来る言葉の傍点ルビや読みがなルビを意味している。●が一個だと前の文字一つのルビ、●●と2個だと前の文字二つのルビなどを意味します。

※以下目次表記の中で※印と共に連番が打たれたものは、本文註に連番を付けて見出しを付けたものです。本文の註には見出しを付けずに連番しかありません。あしからず。註は註1~註52まであります。

(一)一九九一年「大綱化」以降のシラバス

① カリキュラム自由化とシラバス

「シラバス」は、通常「授業概要」「授業計画」「科目概要」などと言われている。一九九一年の「大綱化」以降(一九九一年「大学教育の改善について」大学審議会答申とそれに基づく大学設置基準の改正)、カリキュラムが自由化されて選択科目が増えたこともあり、それ以後「シラバス」は年々充実(詳細化)してきた。選択科目が多くなればなるほど、受講する前に科目の詳細を学生が知りたくなるのは自然なことだからだ。(※1)

※1 カリキュラムの「大綱化」=「自由化」と選択科目の増加とは必ずしも同じことを意味しないが、中曽根臨教審に発する「個性重視の原則」に発する「新ゆとり教育」 ― 臨教審の第一次答申「個性重視の原則」一九八五年は、一〇年後の一九九六年中教審第一次答申における「生きる力」養成における「個性尊重」という言葉に引き継がれていく ― が選択科目の増大に影響を及ぼしたことは否定できない。「個性重視」の教育がどんな害悪を生んだかについては本稿第五章で触れる。なお、この答申を契機に、「シラバス」「オフィスアワー」「セメスター制」「GPA」「授業評価」など、「アメリカで開発されてきた、あまり勉強したがらない学生、あまり教育したがらない教員を学習と教育に向けて動機づけ、さらには強制する様々な装置がわが国の大学にも導入されるようになりました」と天野郁夫は指摘し、これらの「装置」を横文字の「小道具」とも言っていたが(天野郁夫『大学改革を問い直す』慶應義塾出版会、二〇一三年)、私のシラバス論の全体はそれとは別の観点からのものである。

この選択科目の便宜のような、ただただ分厚いだけのシラバスを潮木守一は「電話帳シラバス」と呼び、「学生に役立たないだけではなく、教師にも役立たない」と言っていた(『大学再生の具体像(第二版)』東信堂、二〇一三年)。しかしその詳細化は、単に科目選択の便宜のためだけではなかった。自由化されたカリキュラム全体における各大学(各学部、各学科)独自の人材目標をどのような仕方で実現しようとしているのかを明確化するためには、各科目内容の詳細化は必須だったのである。「大綱化」の自由 ― 二〇〇八年(中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」)の転回(●●)(※2)まで続く「特色ある」大学形成 ― は、各大学が自ら取り組むカリキュラム自己管理や科目自己管理と引き換えのものだった。

※2 この「転回」の意味については、後述する。

シラバス詳細化は、だからこそ、学生サービスのためというよりはカリキュラムの透明化のためのものであるべきだった。「透明」性とは、科目内における各コマ間の連関の透明性、各科目間の縦横の透明性を意味する。科目名や概念概要的なシラバスを参照しただけで積み木のように科目ナンバリングしても、各科目の縦横の接合性は見えるはずもなかった。「大綱化」以来三〇年経った今でも、各科目の接合性はまだまだ見えないし、それどころか「経済学Ⅰ」「経済学Ⅱ」「経済学Ⅲ」とあってもⅡの方がⅠより内容が浅かったり、ⅢよりⅡの方が高度であったりすることはいくらでもある。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは履修の順序(ナンバリング)にとどまり、履修内容の順序(ナンバリング)(つまりカリキュラム上のステップ)になってはいない。「ナンバリング」とは履修手順の順序ではなく、履修内容の順序でなければならない。一年次から四年次までのどの年次からでも選択できる科目をたくさん配置している大学があるが、選択科目にも節操というものが必要であって、その種の大学カリキュラムは四年間の学生の成長(履修能力の成長)を見込めないカリキュラムであることを吐露しているようなものだ。大学一年生(一八才)と大学四年生(二二才)とが〝自由に〟選択できる同じ科目がある ― 特に「一般教養」「専門教養」「随意科目」「選択必修」などという名の下に ― というのは、不思議なことだ。思想的な感受性が一番高いこの時期には、一年生にとっての選択科目、四年生にとっての選択科目というようなものがあってもいいはずなのだ。それらはいずれもその時期(年次)における必修科目を活性化するためにこそある。(※3)

※3 「専門」教養とか「一般」教養、あるいは専門教育と一般教育などのありそうでなさそうな区分ももう一度考えるべき時なのかもしれない。四年間全体が教養教育だと言えば言えるし、四年間全体が柔軟な職業教育だとも言えるこの時代に、学部教育(学士課程)のカリキュラムをどう考えるのか、そこにしか〈専門〉と〈一般〉との区別を考える手がかりはない。

佐藤学によれば、大綱化までの日本の大学は、アメリカの大学の教養課程+ヨーロッパの大学の専門課程を足して二で割ったような体裁(アメリカ型四年教養教育の二年縮減型+ヨーロッパ型四年専門教育の二年縮減型)を取っていたが、設置基準の「大綱化」により、「教養教育が軒並み衰退」した。「それほどに教養教育の教官が恵まれない状況に置かれてきた…予算といい教育の状況といいノルマといい弱い立場に置かれてきた。そのために一挙に崩れた」ということになる(「教養教育と専門家教育の接合」東京大学教養部第一回FD講演会、二〇〇四年)。

そもそも教養教育 ― エリート教育としての「リベラル・アーツ」と厳密に区別される ― は「大量殺戮の戦争」だった第一次世界大戦以降生じたものだと佐藤は指摘して次のように続ける。「その衝撃の大きさから、大学は大学教育のありかたを見直さなくてはいけなくなった。つまり大学の学問や知識は社会にとって進歩にとってどのように有用でありうるのか、そのことを教育においておこなうべきだという議論が出てきた。そこからアメリカでは一九一〇年代から、社会的な課題にこたえる教養教育として出てきた。『リベラル・アーツ』が西洋古典を基礎とする人文教育の伝統的エリート教育であったのに対して、ここで登場した『ジェネラル・エデュケーション』としての『一般教養』は原理が違うのです。社会が提起する課題に答える教養教育、市民のための教養教育といったらいいかもしれません。民主的な市民の教育のための教養教育として『ジェネラル・エデュケーション』という概念が登場します。その当時の大学の『一般教育』に関する文章や論文などを見てみると、フリーダム、リベラル、ピース、デモクラシー、これらの言葉のオンパレードです。いかに民主主義の社会を建設するか、平和を維持する学問になるのか、大学がそこにどのように貢献していくのかということを大学が自ら使命として自覚し、それを教育の構想の中に入れていく、この『一般教育』としての教養教育を大学で最初に始めたのはデューイであり、コロンビア大学にそのコースができます。平和と民主主義のためのコースで、専門の先生方が皆でチームを組んで、今でいう総合科目を開始したわけです」(同前)。

佐藤の指摘はここでは月並みなものにとどまっているが、重要なことはそういったアメリカ型の教養教育がなぜ大綱化以降、日本ではもろくも崩れたかということだ。それは「講座制」を取っていることにあると佐藤は言う。「第二次世界大戦後、ヨーロッパ型大学のシステムである講座制の旧制大学のシステムを引き継ぎました。アメリカ型の大学の場合は、教員組織はカリキュラム組織によって組織されます。日本の教員人事の一番困難な点は、教養教育や専門家教育を考える場合、講座制をとっていることでしょう。ヨーロッパ型を取りながら違ったものに対応しようとしているのです。つまりカリキュラムに対応しようとしていますから、講座制ですと専門のディシプリンでとりますよね、だけど教育で担当するところが違うわけじゃないですか。そこにズレが生じたりするわけです。アメリカ型はこれが起こりません、講座で人を取らずカリキュラム組織で取っていきますので、カリキュラム担当者として人事が組織され予算もすべてその配分になりますので、もともと教養教育・専門家教育の接合ということが問題にならない組織になっているのです」。佐藤のレクチャーのこの指摘は、講座制はカリキュラムの反対語であるゆえんを上手く説明している(なお日本の大学制度における〈講座制〉の経緯については後に触れる)。

天野郁夫は、一九四六年三月に占領軍の要請でやってきたアメリカの第一次教育使節団の報告書を紹介している(天野郁夫「新制大学の教育課程編成問題」in国立教育政策研究所「プロジェクト全体研究会第二部」、二〇一七年)。「日本の高等教育カリキュラムにおいては、大概は普通教育を施す機会が余りに少なく、その専門化が余りに早く、また余りに狭すぎ、そして職業教育的色彩が余りに強すぎるように思われる。自由な思考をなすための一層多くの背景と、職業的訓練の基づくべき一層優れた基礎とを与えるために、更に広大な人文学的態度を養成すべきである。普通教育は、学生がそれを満足な形において十分受け、それを何か特別の分離したものと考えることのないように、各学生に決められた正規のカリキュラムの中に統合されるべきであると思う」。

戦後の新制大学改革の原点はもともとは「一般教育」の「導入だったわけだが、アメリカのCIE(Civil Information and Education) ― 大学基準協会はもともとはCIEの要請でできたものだが ― の再三の一般教育導入についての提案趣旨を理解する日本の大学関係者はいなかったようだ。「その頃general educationという言葉だけで、どういう内容のものか知らなかった」「一般教育の理念はアメリカから来たけれど、そんなものは旧制高校でやっていたじゃないかという意見はよく聞かれた」という玉虫文一(当時の東大教養部教授)の言葉などを天野は紹介している。結局、「一般教育課程は、一定の単位数を履修すればいいというだけで、科目間を統合する理念というものをみることができない」という課題が残っていたわけだが、この傾向は大綱化までそれほど改善されたわけではないし、大綱化以降は、佐藤学が指摘したようにさらに「一般教育」(的なもの)は弱体化したと言える。専門教育を「統合する理念」さえ見出せない現在、一般教養(選択科目)の「統合する理念」など存在するはずもないのだ。この経緯を踏まえれば、「専門職大学」設置などはさらに何重もの錯誤の末のできごとだと言える。

ただし、教養教育やリベラル・アーツの問題はエリート教育か市民教育かそれとも職業教育か以前のもっと根源的な視点が必要になる。かつての教養教育は、「上級学部」の職業教育(神学部、法学部、医学部)に従属する、その基礎教育としてのリベラル・アーツ(「自由七科」)だったが、カントが『諸学部の争い』(岩波版カント全集一八巻、一七九八年) ― カントの最晩年のこの著作は、教会との関係も含めて長い間検閲にひっかかって日の目を見ることができなかった著作だが ― において、後者の従属性を自立的なものに変えたところから、大学の「理性の自由」における「自律」という議論が始まる。カントは、神学部、法学部、医学部をそれぞれ「永遠の(●●●)幸せ」を目指す神学部、「市民的な(●●●●)幸せ」を目指す法学部、「身体的な(●●●●)幸せ」を目指す医学部とし(いずれも傍点はカント)、これらは「文書」主義の学部にすぎないと断じる。そして「聖書神学者はその教説を理性からではなく聖書(●●)から、法学者はその教説を自然法からではなく国法(●●)から、医学者は公衆に施される治療法(●●●●●●●●●●)を人体の自然学からではなくて医療法規(●●●●)から汲み取る」とする(いずれも傍点はカント)。

たとえば「聖書」は「歴史の事柄」に過ぎないため、神の存在など「証明」などできないとカントは言う。下級学部の哲学部が拠って立つ〈理性〉のみがその証明を可能にする。カントは下級学部(哲学)と上級学部(神学、法学、医学)との関係を以下のように揶揄している。「これら三学部の一つが、その教説に何かを理性から借りてきたものとして混入しようものなら、たちまちその学部は、その学部を通じて命令している政府の権威をそこない、哲学部の領分に入ることになる。こうなると哲学部は、政府から借り受けたその学部の光輝ある羽根飾りをすべて容赦なくむしり取り、平等と自由という立場でその学部を扱うことになる。 ― だから上級諸学部が最も留意しなければならないのは、下級学部との釣り合わない縁組みにかかわり合わないで、下級学部を敬遠して身のまわりに寄せ付けず、下級学部の行う自由な理性的詮索によって自分たちの規約の威信に傷がつかないようにすることである」。この時代、こういった感じで教会批判を続ければ確かに発禁処分になるだろう。

デリダは、カントの言う下級学部の〈哲学〉の「理性」 ― 「自律(Autonomie)によって判断する能力、すなわち自由に(思考(デンケン)一般の原理にしたがって)判断する能力は理性と呼ばれる」(カント前掲書) ― を、上級学部の権力を脱(デ)・限界画定(リミテ)(de-limiter)するものとして捉える(『条件なき大学』月曜社、二〇〇八年)。デリダにとってはカントの上級・下級の議論はそれらの脱構築(デコンストリュクシオン)(déconstruction)のためのものに映るが、「大学の内部と外部を区別しまたその内部で上級学部と下級学部を区別するさいに直面する困難」を、シェリングの、カント大学論へのコメント「一切であるものは、まさにそれゆえに、特殊なものではあり得ない」(『学問論』岩波文庫、一九五七年) ― シェリングの結論は、「哲学はその個々のどれによっても総体としては客観化されない。総体としての哲学の本当の客観性は芸術のみである。それゆえ哲学の学部は決してあり得ず、ただ芸術の学部があるのみであろう 」(同前)ということだが、デリダによる、シェリングのカント批判の要点は結局「カントは哲学にあまりに少なくかつあまりに多くを与えている」(『他者の言語』法政大学出版局、一九八九年)ということなのである ― という「大学の場所論(トポロジー)のパラドックス」から論じ、そのパラドックスゆえにこの「闘争」は「終わりがないし、解決がない」としている(『哲学への権利(二)』みすず書房、二〇一五年)。こういったデリダの脱(デ)・限界画定(リミテ)(de-limiter)や脱構築(デコンストリュクシオン)(déconstruction)は、カントの〈理念〉の「統制的原理」によく馴染むが(デリダは初期の『声と現象』以来、基本的に二元論だから)、ここではその詳論はできない。

しかしいずれにしても、中世以来の大学は「教会の道具」(クルツィウス『ヨーロッパ文学とラテン中世』みすず書房、一九七一年)でしかなかったのだから、カントのこの著作の偉大さがよくわかる。教会の社会性を中心にした「上級学部」の「実務家」教育(「聖職者」「法務官」「医者」)からの自律が、カントの言う大学の「自律」の意味だった。この議論は哲学的な大学論というよりは、近代的な〈市民〉やナショナリズムの成立と国家権力(社会生活全般に及ぶ権力)と結びついた上級学部との対立が軸になっているのである。カントのこの著作も、フランス革命(1789年~1799年)の「熱狂」(リオタール)と無関係ではない(ビル・レディングズ『廃墟の中の大学』法政大学出版局、2000年)。アーレント(『カント政治哲学講義録』明月堂書店、二〇〇九年)は、「驚くべきことに、カントは自分の道徳哲学がここでは役に立たないだろうということを知っていた」と言い、「道徳的な人間」でないにしても「善い国家における」「善き市民」であることが晩年のカントの関心だったと言っている。それほどにカントにとってのフランス革命の意義は大きかった。カント自身は「熱狂」とは言わず、「熱狂と紙一重の願望としての参加、つまり共感」(前掲書)と慎重だったが。カントにとってフランス革命は、「革命」そのものよりも「啓蒙の過程そのものを完成させ継続させるもの」だったとフーコーは解説している(『ミシェル・フーコー講義集成(12)』筑摩書房、二〇一〇年)。

いずれにしてもカントのその理性(の自律)論からフンボルト理念も由来し、一九世紀末から始まるハーバード大学(C.エリオットやローウェル)やシカゴ大学(ハッチンス)による教養教育への取り組みにもそれらは大きな影を落としているが(エリオットの大学改革については後述する)、今となってはその検討は「多様な学生」(文科省)の大学における教養教育の在り方から始まるに違いない。私のシラバス論もその「多様」性の議論に関わっている。

文科省が様々な答申の中で「多様な学生」の時代という場合の「多様」は「ダイバーシティ」の多様のことのようにもみえるが ― アメリカの大学の「ダイバーシティ」は留学生であれ、経済的に恵まれていない学生であれ、学力は高くて当たり前というような風潮があるが(栄陽子『ハーバード大学はどんな学生を望んでいるのか?』ワニブックス、二〇一四年)、日本のように受験偏差値による大学間格差が(一部の超エリート校との格差を除いて)大きくない分、一つの大学内での学生格差はむしろ大きく、リメディアル教育の必要性はアメリカの方が深刻な面もある。苅谷剛彦も言うように「アメリカでは一部の超エリート大学を別にすれば、学生の学力の分散は日本以上に大きい」(『アメリカの大学・ニッポンの大学』玉川大学出版部、一九九二年)。その意味ではアメリカの大学の方がはるかに「教育」の大学である ― 「大学格差」の「多様」と「学生格差」の「多様」とは自ずから意味が違う。もしアメリカ的な大学の「ダイバーシティ」を言うのなら、日本の大学の一大学内の学生は「多様」でもなんでもない。偏差値で輪切りされる大学間格差と多様な選別(あえて言えばアメリカ的な人物評価選別)における「多様」とは、意味が違う。R.ホーフスタッター(『アメリカの反知性主義』みすず書房、二〇〇三年)が指摘する第一次世界大戦前後から始まる「大津波のように押し寄せてきた移民の子どもたち」への取り組み ― ホーフスタッター的には、教育における反知性主義(●●●●●)の取り組みは「職業教育」だったのだが、この点はまた別稿に譲りたい ― などを読んでいると、日本の学生の「多様化」議論などはコップの中の嵐程度のものに見えてくる。

一方、垂見裕子は、二〇〇六年のPISA調査から、日本の高校の格差が学校内格差ではなくて学校間格差が大きいことを指摘している(「家庭背景による学力格差 ― PISA調査の分析から」日本教育社会学会大会発表要旨集録六一、二〇〇九年)。「家庭の社会的地位の勾配を学校内勾配と学校間勾配に分けて分析」すると「日本の学力格差は、学校間格差が大きく(回帰係数一三一.九五)、学校内格差が小さい(回帰係数七.一二)こと」がわかる、と。PISA参加国平均で言えば、前者は五九.三二、後者は一七.三九であるから、学校間格差の大きさは日本の際立った特徴になる。垂見の結論は、「学校内格差が大きい教育システムでは各学校内で低学力の子供に適した教授法などの導入が考えられるが、日本のように学校間格差が大きい教育システムでは、まず低学力校を特定し、それらの学校に特別な財政・人材措置が必要である」としている。日本の大学の偏差値輪切り型の体制もこの高校段階での日本的な(●●●●)学校間格差(の異常な大きさ)が大きく影響している。「リメディアル教育」と一言で言っても日本とアメリカで言うそれとは全く質が異なるということだ。

文科省が「多様な学生」という言葉を使った最初の答申は、(私の知る限り)一九九一年の大学審答申「平成五年度以降の高等教育の計画的整備について」だったが、そこでは「高等教育の規模が拡大し、多様な学生が学ぶ状況で、学生の学習意欲の向上を図り、学習内容を着実に消化させるためには、学生の学習に配慮した教育プログラムの開発・提供に取り組むことが重要である」と指摘されており、「学生の学習意欲の向上を図り、学習内容を着実に消化させるため」の「多様な学生」という言葉の使い方になっている。アメリカ的な「ダイバーシティ」(ある種「生物多様性」論的な)とは異なる「多様な」という言葉の使い方で導入したことは明らかだ。

ドイツなどは原則入試選抜が存在していないのだから、日本のような偏差値格差による大学間格差自体が存在していない。フランスはドイツと同じように入試選抜はない。リセの卒業資格であるバカロレア資格(受験者の八〇%程度は合格する)は必要だが ― ドイツでは「アビトゥーア」という高校卒業資格がそれに当たる。そして入学してもイタリアのように進級・卒業認定が厳しい。同じく無試験で入学できるイタリアの大学卒業率は二〇%前後と低いので「多様」な学生問題は生じない。しかもフランスの場合は、IUT(Institut universitaire de technologie)やSTS(Sections de techniciens supérieurs)のように大学自体が「多様」化して「多様な」学生問題に対応しようとしている。これは日本の短期大学が一九九〇年代後半以降こぞって四大に変貌を遂げ、専修学校も減少傾向にあるのとは対照的な動きだ ― 「短期大学は一九五〇年当時に一四九あり、一九九六年に五九八とピークに達してからは減少し続けており、二〇一六年には三四一となっている。専修学校は発足時八九三だったが、二〇一六年には三一八三、ただしこちらは一九九九年にピーク(三五六五)を迎えて以降、漸減傾向にある」(中澤渉『日本の公教育』中公新書、二〇一八年) 。

日本では四大一元主義が進み、専門職大学が新設されたにもかかわらずそれもまた「学術」「学芸」の大学であることに変わりがない状況だ。

ドイツの「多様」化の大きな特長は専門大学(Fachhochschule)の存在だ。高等教育全体の中で四分の一強の高校生が行く職業教育大学だが、日本の専門学校(および専門職大学)と違うところは偏差値的な「多様」の大学ではないということだ。職業大学と通常の大学の卒業者の年収差が日本ほど大きくはない ― 「総合大学卒業者の平均値が四七六三ユーロに対して、専門大学卒業者は四三三四ユーロで、ほとんど差はない(数値は二〇〇一年のデータだから少し古いが ― 引用者註)」(潮木・前掲書)。おそらく一八世紀以来のドイツ職業教育の伝統 ― 貴族の権威主義的なマナー教育と堕した大学よりもはるかに質の高い教育を行っていたドイツの職業教育「アカデミー」(あるいはフランスの「コレージュ」なども含む)の伝統 ― がそうさせているのだろう(クリストフ・シャルル&ジャック・ヴェルジェ『大学の歴史』白水社を参照のこと)。このアカデミーの「『アカデミックな知』が敵対していたのは、今日の奇妙な思い込みが信じるような『ジャーナリスティックな知』ではなく、むしろ中世的な大学に端を発する『スコラ的な知』である。中世はアリストテレスを新しい知の先導者として召喚したが、一七世紀までにアリストテレスは、新しい時代への欲望とは対極に位置する権威となっていた。このときむしろアリストテレスではなくプラトンが再び召喚され、そのプラトンの教育の場であったアカデミーこそ、新しい知の先導者となるべきだと人々は考えていたのである」とまで吉見俊哉は言っている(『大学とは何か』岩波新書、二〇一一年)。とはいえ、マーチン・トロウは、「マス」化、「ユニバーサル」化、「情報化」した今日の段階では、アメリカと異なり、ヨーロッパの大学は国家管制型である分、「社会の変化に対応して」〝多様な〟学生に対応するのが難しいと言う(『高度情報社会における大学』玉川大学出版部、二〇〇〇年)。

一方、日本の専門学校(専修学校専門課程)は議員立法(一九七五年)でできあがったに過ぎない。自民党早稲田文教族議員たちの議員立法「私立学校振興助成法」の付録のようなものだった。日本では、高卒・専門卒・短大卒と四大卒との間に収入格差の「学歴分断線」(吉川徹『学歴分断社会』ちくま新書、二〇〇九年)があって、前者と後者とでは生涯年収五〇〇〇万円~六〇〇〇万円の格差があるが(ユースフル労働統計-労働統計加工指標集-二〇一七年)、ドイツの大学(Universität)と専門大学(Fachhochschule) ― 最近はFachhochschuleをHochschuleとも言う ― とは「二つのタイプ」の差に過ぎない(潮木守一・前掲書)。まさに「多様な」大学をなしている(ただし中等教育以下でのHauptschule、Realschule、Gymnasiun三段階の選別はあるので一概には言えないところがあるが、その点はまた別稿に譲りたい)。アカデミーなどのドイツ・フランスの職業教育の伝統に比べれば、イギリスの大学エリート主義はまた格別な「分断線」 ― 経済的な分断線よりも、潮木守一(『世界の大学危機』中公新書、二〇〇四年)の言葉で言えば「心理的」「文化的」断絶線 ― をもっており、むしろ日本的な職業教育差別に近いところがある。それは一九九二年の「継続教育・高等教育法」以降、職業教育機関が大学に昇格した後もなお続く「分断線」である。イギリスは未だなお「意欲格差」以前の、あるいはメリトクラシー以前の社会だとも言える。ロンドン大学などは二一世紀が明けても労働者階級出身学生が「二パーセントにしかならない」現状(潮木・同前)だったわけだから。

一方、日本のポスト中等教育の進路は、「多様」というよりは大学間偏差値格差による多様に過ぎない。あるいは高校の偏差値格差をそのまま反映した大学間格差による「多様」に過ぎない。その上、四〇%近くの私立大学が選抜さえまともにできない定員割れの状況では、その「多様」も一様(●●)(大学内「一様」)でしかない。それでもなお「多様」という言葉を使うのなら、「大学は勉強するところだ」と一概には言えない(●●●●●●●●)という「多様」でしかない。アベノミクス以前の大学は「潜在的な失業者人口」の「プール」(児美川孝一郎『若者はなぜ「就職」できなくなったのか?』日本図書センター、二〇一一年)とまで言われていたのだから。

特に九〇年代以降(つまり中曽根臨教審→大綱化以降)、「自分探しの幽霊船」(古市憲寿『希望難民ご一行様』光文社新書、二〇一一年)に乗る若者が増え、本田由紀(『若者と仕事』東京大学出版会、二〇〇五年)の言う「ダブル・トラック」化が起こり、「学校経由の就職」が「縮小」したこと、つまり社会的な学校圧 ― 「学歴社会という認識は、『生まれ変われるものなら生まれ変わりたい』という人びとの願望を強化し、その願いを教育へ、学校へと水路づけするイデオロギーとして作用した」(『大衆教育社会のゆくえ』中公新書、一九九五年)と苅谷剛彦が言う意味での学校圧― が減少したことが日本的「多様」の本質なのだと思われる(この学校圧の弱化については後述する)。いずれにしても、日本的な大学の「多様」とは、勉強が好きでも得意でもない学生が入学してくる今日の大学の実態を意味している。そんな「多様な学生」の時代における大学において、選択科目を増大させると、何が起こるのかは明白だ。

一つに、科目が積み上がらないため深く学ぶ機会がなくなる。多様な学生が多様なまま卒業することになる(手付かずの自然みたいなもの)。高等教育である大学教育をわざわざ受ける意味がないことになる。

二つ目には、科目管理がすべて個々の教員任せになるため、四ポリシー(アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー、アセスメント・ポリシー)の形成がますます宙に浮く。

三つ目には、授業評価が大概のところ登録学生数の多少でしか目安にならないため、知的な評価から遠ざかる。結論。選択科目の多い大学は授業改善とカリキュラム開発が全く進まない教学組織でしかないということ(これらの問題については第五章で再論する)。

なお、金子元久は、「授業のプラクティス」という言葉を使ってシラバスを説明しようとしている。それは、「もともとアメリカの公教育システムには地域的な多様性が著しく、大学入学者の学力に大きなバラツキがある」(『大学の教育力』ちくま新書、二〇〇七年)という認識から来ている。シラバスはアメリカ的な契約社会の要素と言うよりは、そのバラツキの補正を「制御」する「道具」(金子元久)でもある。

日本の学生の「基礎学力不足」を嘆く教員がいるが、アメリカでもドイツでも(進学率が急激に上がっていく「大綱化」の一九九一年以前から)日本の大学の学生以上に「多様な」学生に対応してきたことを忘れてはいけない。日本の大学は私学助成 ― 「私立学校振興助成法」(一九七五年) ― と引き換えに厳しい定員規制を受けてきて(この間の経緯は、天野郁夫「成熟するマス高等教育」in『日本の高等教育システム』東京大学出版会、金子元久「教育の政治・経済学」in天野郁夫編『教育への問い』東京大学出版会、吉見俊哉「戦後日本と大学改革」in『大学とは何か』岩波新書などを参照のこと)、一九九三年までは四年制大学の進学率は三〇%を切ってきた。なんと一九七一年から一九九三年の二二年間も進学率は二〇%台にとどまっていたのである。九三年までの大学の平和(●●)と「大綱化」の生涯学習論とが相俟って、「多様な」学生対応に遅れ、「授業のプラクティス」が日本では前面化しなかったのだ。ただし、一九九〇年代半ば以降進学率が急激に上がったとは言え、(「マクロな視点から」は)「学力下位層からの進学者が際立って増加しているわけではない…大学進学率の上昇により直ちに学生の学力水準の低下がもたらされているとは言えない」という濱中義隆の報告(『大衆化する大学』岩波書店、二〇一三年)もある。「最近の学生は…」という「多様」性論は単なる世代論なのかもしれない。「知識人は、明治以来一貫して『学力低下』を嘆く存在なのです」とは蓮實重彦の言葉だ(『私が大学について知っている二、三の事柄』東京大学出版会、二〇〇一年)。

ちなみに、文科省の最新の答申「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン」(二〇一八年一一月二六日)では、「多様」という言葉のオンパレードになっている。「多様な学生」「多様な教員」「多様で柔軟な教育カリキュラム」「多様性を受け止める柔軟なガバナンス等」「大学の多様な『強み』の強化」と五つの「多様」が「教育研究体制」の中で取りあげられ、なんとこの五つの多様は「多様性と柔軟性の確保」としてまとめられている。二〇〇八年の中教審答申「学士課程教育の構築に向けて」では ― 後でも触れるが、私はこの答申をここ三〇年の中教審答申の中でもっともまともなものだと思うが ― 「多様性と標準性の調和」とあったものが、一〇年経ったこの最新の答申では「多様性と柔軟性の確保」となり、大学のdiscipline(二〇〇八年答申の言葉)はますます崩壊しつつある。文科省が使う「多様」という言葉の用法自体にdisciplineがないのだ。

② カリキュラムの反対語としての講座制 ― 大学におけるカリキュラム形成の阻害要因

カリキュラム教育においては、科目はカリキュラムの〈部品〉に過ぎないが、東大に始まる旧帝大型の講座制(はるか昔、明治二〇年代以降に始まった)がまだ色濃く残る ― たとえ学校教育法が二〇〇七年にやっと改正され〈助教授〉が〈准教授〉になろうとも ― 今日の科目編成においては、シラバスの「詳細化」がカリキュラム開発に貢献することなどまだまだ考えられない状況だ。

天野郁夫によれば、「講座」の名称が登場するのは、明治二三年の「大学令案」(文部大臣は第三代芳川顕正)らしい(『大学の誕生』中公新書、二〇〇九年)。当初の大学(教育研究組織)は、学部と学科の「二層」だったが、「大学令」以来、学部・学科・講座の「三層」になり、この「講座」に「教授・助教授・助手」が張り付いたのである。今からみれば、これが大学における学部や学科の求心性を殺ぐ教授主義(●●●●)の起源なのだろう。(※4)

科目の自立性(●●●)、分野(領域)の自立性(●●●)こそがカリキュラム編成の阻害要因になっている。「カリキュラム」があるとすれば、この講座の内部の(●●●)出来事であり、少なくとも〈講座〉という単位は、〈科目〉という単位を軽薄化する分、学科の(●●●)カリキュラム構成に敵対する存在でしかない。カリキュラム主義に立つのなら、学部、学科、科目という「三層」でなければならない。〈科目〉に対して、「教授」と平等・対等な関係に立つのが「准教授」(「講師」「助教」)であって、〈科目〉は教授の独占物ではない。学生にとっては科目担当者の職位など(あるいは〈常勤〉〈非常勤〉すら)関係なく、学生から見れば非常勤講師でさえ教授と同等だからだ。〈科目〉という基礎単位に定位するということは、その科目(あるいは科目の各コマ)の一つ一つを時間を追って順次的に受講することを想定するカリキュラムファースト、学生ファーストの立場に立っている。

※4 もっともこの「講座制(チェアシステム)」が実際「実現する」のは明治二六年のことである(文部大臣は井上毅)。天野は前掲の著作『大学の誕生』のずっと後の著作で次のように続けていた。「当時の帝国大学では、まだ各教授が担当する専門分野が明確に定まっていなかった。法科大学を例にとれば、一人の教授が「国法モ私法モ国際法モ」すべてに精通していることを前提に、カリキュラムが組まれていた。それは教員が不足していた時代の「一時止ムヲ得ザルノ変通」であったのだが、「学者モ此変通ニ慣レ、世人モ怪シマ」なくなってしまった。その結果、教授たちは「雑駁ニ流レ、一科専攻ニ心ヲ寄スルニ遑」がなくなり、「講義モ、精到タルヲ得サルノ嫌」がある。井上はそうした帝国大学の寒心すべき状況を打破すべく、「講座制ヲ定メ、其職務ニ対シテ専攻ノ責ヲ表明シ、以テ後進ヲ負ハシメ」ることをはかったのである(木村匡『井上毅君教育事業小史』)」(『帝国大学』中公新書、二〇一七年)。要するに「教授」人物主義のような体裁が講座制の本質であり、その人物性が結果としてカリキュラムにもなっていたということである。しかしもちろん人物主義ではカリキュラムなど作れはしない。

立花隆は講座制を確立したのは東大総長二回目就任時の山川健次郎だとしている(『天皇と東大』文藝春秋、二〇〇五年)。大正七年の大学令において、帝国大学以外の大学も公式に認知され当時専門学校でしかなかった早稲田や慶応もはじめて大学として認められ、そして東京帝国大学も法科、文科大学、工科大学、理科大学などの分化大学に分かれていたのがはじめて一つの大学の中の学部という形を取ることになった。山川がやったことは、この複数の学部からなるユニバーシティとしての大学の確立ともう一つが講座制だったと立花は言う。「それを ― 「講座を」引用者註 ― 大学組織の構造的な単位とし、人事のポストも財政資金も講座単位で配分されるようにして、講座主任教授の権力が圧倒的に強いものになるように制度化されたのはこのときからである。いわゆる講座制の弊害もこのような講座の独立王国化から生まれた」と。立花は、同時にこの講座制の「独立王国化」は「講座を外部の干渉から守る」「学問の自由を守ることにも役立った」としているが、近代国家の成立以前に起源をもつヨーロッパの大学の「学問の自由」と最初から国家主導で進んだ日本の大学の「学問の自由」とは比べる術(すべ)もない。

金子元久は、「講座」という言葉は、もともとは「ドイツの大学における正教授のポストを意味していた」と言い、帝国大学における「制度的に標準化された単位組織としての講座は、日本独特のものである」としている。講座制は「先端的な専門分野をひととおり急速に導入し、さらに後継者を養成するうえでは大きな役割を果たした」と指摘している(『大学の教育力』岩波新書、二〇〇七年)。また潮木守一は、その「講座」の語源となったドイツの大学について、その学長や学部長 ― アメリカの、「理事会から全権委任された」学長や学部長と違って ― は「こまごました学務を処理する事務屋」であって、「学部教授会とは…夜店を張っている教授たちの既得権益を保護するためのギルドであった」とまで断じている(『ドイツの大学』講談社学術文庫、一九九二年)。

その意味で〈講座制〉は、〈カリキュラム〉制の反対語である(※5)。各学問の〈体系性〉ということと〈人材像〉ということとは別の話だ。たとえば、リベラル・アーツ系(※6)の諸学部も科目や講座の自立性が前面化しやすい学部だが、なぜかと言えば、〈教養人材〉という言葉はなかなか理解しがたい人材像だからだ。シラバス嫌いの内田樹もレヴィナスの研究者 ― なかでも内田の『タルムード四講話』(国文社、一九八七年)の訳業は卓越した才能によるものだと思う ― である分(この点に関連して、内田樹の興味深いシラバス論については後に言及する)、〈教養人材〉なんてあろうはずもないという感性なのだろう。その気持ちはよくわかる。〈教養〉教育の〈体系〉なんてあろうはずもない。「教養とは、なんらかの焦点をもち得るものではなかった」と金子元久は言い、その理由を「一般教育科目を担当する人文社会系大学教員の多くがポストモダン的な志向をもつ傾向があるのは偶然ではない」と指摘している(金子元久『大学の教育力』岩波新書、二〇〇七年)。内田樹も金子の言う「ポストモダン的な志向をもつ傾向がある」教員の一人かもしれない。

しかしもし〈教養体系〉というものがあるとすれば、一九世紀の〈市民〉教育に類した人材教育に近いものになるだろう。佐藤学も「生涯学習社会」における「市民的教養」(前掲書)という言い方をしている。苅谷剛彦は、「学歴と職業能力との直接的な関係を想定しない」教養主義を「実学より虚学に価値をおく儒教的教養主義」と指摘している(『大衆教育社会のゆくえ』中公新書、一九九五年)。

しかし、医療系や経営系も含めた社会科学系などは、〈人材像〉の〈特色〉を出しうる契機はいくらでもある。この場合の〈特色〉は、研究者の基礎を作るわけでもない限り、医療系、工学系、経営系も含めた社会科学系「内部」の各領域の専門的な体系性を否定(●●)することなしには形成できない。各体系一般(領域一般)を平等に扱えば「概論」人材しかできないが、〈人材〉は〈概論〉の反対語だ。〈人材〉とは偏った(●●●)存在なのだから。

※5 「学長ガバナンス」強化の今日の大学では、〈教授会〉こそが大学全体の求心性を殺ぐものとされて、教授会すら〈学部〉単位に置く必要はないと文科省は言い出し始めているが ― 「大学のガバナンス改革の推進について」(二〇一四年二月一二日 中教審大学分科会)― 、その言い方に倣えば、その学部・学科さえも相対化する講座制(教授主義)こそがカリキュラムの求心性を阻害しているのである。カリキュラム開発と表裏の関係にある「詳細な」コマシラバス書式の提案などは、各学部からの積み上げの議論でやろうとするとほとんど何もできない。「教育ばかりが教員の職務ではない」と一蹴されて終わる。シラバス記載は教員にとっては〝負担〟でしかないからだ。

それに比べると「カリキュラム改革」はかえってやりやすい。「科目」の概念的な配置(再配置)で済み、シラバスの内実(授業の実体、履修判定の実体)をそれほどには問われないからだ。もちろんそんなものを「カリキュラム改革」と呼んではいけないのだが。「カリキュラム改革」はシラバス(コマシラバス)の中身に組織的に入り込まないかぎり存在する意味はない。がしかし、「カリキュラム改革」がそこかしこで行われているというのは、科目名(●)をいじっているだけの「カリキュラム改革」でしかないということだ。シラバス(コマシラバス)の中身をいじることなど現在の大学では不可能なのである。つまり「カリキュラム改革」ではなくて、「シラバス改革」こそが「学長ガバナンス」において以外に執行不能な事態にあると言える。「詳細な」シラバス書式の提案は教授会発信で提案されることはない。

アメリカでは、学生の所属する組織は「カレッジ」と呼び、教員組織は「デパートメント」と呼ぶ。日本では〈教育〉と〈研究〉とが一体化したヨーロッパタイプの「ファカルティ」(学部)に教員と学生の双方が属している。この「ファカルティ」タイプの組織ではコマシラバスの中身までおりて、「カリキュラム改革」を行うことなど不可能なのである。教員の〈研究〉意識が中途半端に高いからだ。

文科省はすでに「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について」=「四六答申」(一九七一年)で、アメリカ型に倣うような教育重視の大学組織論を提案していたが、「この改革構想は大学関係者の強い反発を買うものであり、政策としては具体化されることなく終わった」(天野郁夫『大学改革を問い直す』慶應義塾出版会、二〇一三年)。昨今の「学長ガバナンス」論は、この「四六」答申(一九七一年)の半世紀後の展開ともなっている。なんといっても「多様な学生」の現状は一九七一年と今とでは比べようがないくらいなのだから。

※6 昔の大学では、〈概論〉を担当する教員はその学部・学科を研究者として代表する教員だった。その理由は若手教員では専門的過ぎて(●●●●●●)概論を論じるだけの能力がなかったからである。〈概論〉科目は専門を脱する力、専門を大所高所から論じる力がないと担えない。そして〈専門〉を脱するには専門の頂点(End)に立った研究者以外には無理なことだ。頂点(End)からしか、すそ野の広がりと入り口(入門)は見えないから。

ヘーゲルもまた「ミネルヴァのフクロウは黄昏時に飛び立つ」(『法の哲学』、一八二〇年)と言ったし、ドゥルーズもまたそれとは別の意味で「『哲学とは何か』という問いを立てることができるのは、ひとが老年を迎え、具体的に語るときが到来する晩年をおいておそらくほかにあるまい」(『哲学とは何か』河出書房新社、一九九七年)と言う。ヘーゲルにとっては時間の真理は時間の否定(時間の〈終わり〉)だった。ドゥルーズの「…とは何か」という問いはヘーゲルと違って「具体的なもの」について語ることと関わっているが、それもまた専門性がものを見えなくするからだ。

(二)「概念概要」型シラバスと「時間」型シラバスと

① 授業概要が授業回毎に詳細化する意義 ― 概念のインカネーション(incarnation)としてのコマシラバス

さてしかしながら、九〇年以降のシラバス「詳細化」のための大きな変化の一つは、従来「授業概要」などという形で、たとえば二単位一五コマの講義だとしたらその一五コマ全体を通観する「概要」として書かれてきた「授業概要」が、授業一コマ毎(一回九〇分の授業回毎)に詳細化したことである。たとえ一行しか書かれていない概要であっても、一回毎の授業単位に授業概要が「詳細化」したことには意義があった。

一回九〇分の授業回毎に(以後、「コマ毎に」と略す)授業概要が存在する意味は、まずは概要が予復習の目安になるということだ。しかし、九〇分×一五回(二単位授業)全体を概観した従来型の授業概要 ― これをとりあえず〈概念概要型シラバス〉と呼んでおこう ― では、「選択科目」を選択する際の目安にはなるが、実際の授業を受ける段階になると役に立たない。全体概観型の授業概要では、そこに記載されている内容がどんなに詳細化してもその内容のあれこれが、いつどの授業回で実施される内容なのかわからないために、予復習の課題が見えない。つまり概念概要型シラバスでは、たとえ二〇〇〇文字書いて詳細化しても予習しようがない。極端に言えば、授業概要(概念概要型シラバス)の内容が、二単位一五コマの授業中、最後の一コマでしか展開されなかったとしても、そのシラバスも授業もお互いに整合性がなく「間違っていた」とは言えないことになる。概要概要型シラバスでは、その内容が一五コマの授業回のどこで話されることになるのかわからないからだ。概念概要型シラバスをたとえ毎回の授業回に散らしてもそれ自体がその回の概要説明になるため、学生からは似たような話を何回もくり返しているようにしか見えない。概念概要型のシラバス=コマシラバス(コマ毎のシラバスの内容も概念概要型になってしまっているコマシラバス)では、各授業回と全体の概要との関係が見えないからだ。

つまり概念概要型シラバスに欠けているものは、シラバスの〈時間〉化 ― 一五コマの前後関係をどう組み立てるのか、あるいは一コマ九〇分をどう組み立てるのか ― という観点だった。それが概念概要型シラバスの〈時間〉化、「コマ毎の」シラバスとしての〈コマシラバス〉(時間型シラバス)の課題だった。一言で言えば、〈コマシラバス〉は、〈シラバス〉のインカネーション(incarnation)※7だと言える。コマシラバスは、シラバスを血肉化する。

※7 ご存じのように中世神学「三位一体Trinitas論」の言葉であるが(父と子と聖霊の三位一体)、天空の父が大地の子であるイエスに肉化するincarnationという比喩をここでは借りることにする(私はクリスチャンでも何でもないが)。In-carnationのcarnationの語源のcaroはflesh(肉)を意味する。ちなみに、花のcarnationはその色が人間の肌(肉)の色に似ていることから来ているらしい。インカネーションの〈肉〉は、「受肉した神の子」としての身体と「罪人の身体」との両面を持つ(コルバン・クルティーヌ・ヴィガレロ監修『身体の歴史』藤原書店、二〇一〇年参照のこと)。神の顕現はインカネーションの肉化において、計画(シラバス)の、その実際との泥だらけの格闘(計画の教室化)を意味する。この私の論考全体は、シラバスのコマシラバス化の泥だらけの格闘、「多様な学生」との格闘の運動(「概念の時間化」の運動)を多面的、総合的に扱うことにある。

ちなみに、この論考全体は、以下の九つのインカネーション(→)の諸相を扱っている。

1)シラバス→コマシラバス

2)コマシラバス→科目単位に教場配付、毎回の授業で使用

3)主題概要→細目レベルの記述

4)主題概要→教材参照地図の完成

5)教科書→教材・資料

6)科目目標・授業目標→履修判定指標

7)履修判定指標→学生による模擬試験作成

8)履修判定指標→期末試験の点数分布(平均点八〇点前後で標準偏差が一二~一五に収まること)

9)期末試験の第三者作成(これは「聖霊」=教員の「魂」の、シラバスとコマシラバスが「一体」化した最後の段階)

項目8の「標準偏差」について言えば、点数分布が平均点八〇強を山のピークにして一〇〇点と六〇点へと広がった正規分布に近い形になると標準偏差はおおよそ一二~一五くらいになる。これは、科目クラスの知的な(●●●)経営が上手くいっている指標。中域を中心に、下位学生も諦めていない、上位学生もお互い競い合っている。中域は下には落ちたくない、少しでも上位に入りたいという状態。このようにクラス全体が知的な緊張力を維持している状態が試験の点数分布が標準偏差一二~一五の状態。標準偏差が一桁にとどまると、上位学生と下位学生との点数差がないためにどちらもやる気がない状態。教員の教育目標の解像度が低いか、それとも落伍者が出るのを恐れて試験の難易度を人為的に下げているかのかのどちらか。

標準偏差が一八くらいを超えると、二山(ふたやま)現象になっており、下位グループが完全にやる気を無くしている状態。厳密には学生がやる気がないのではなく、教員が下位グループに見向きもしないで授業をやっている状態だと言える。この原因は学生の基礎学力不足ではなくて、教材(授業中の教材、予復習の教材)が不足している状態に過ぎない。授業中の小テストで標準偏差が一八を超える状態で本試験に突入すると大量落伍者が必ず出る(もしくは少数であっても再起不能な落伍者が出る)。こういった判断は平均点やGPAばかりを意味もなく記録し続けている今日の成績評価では出てこない。クラスが教育目標と関連してどんな状態で運営されているのかは、平均点やGPAだけではわからない。「学びの共同体」(佐藤学)とか「学び合い」(西川純)とか、そして「アクティブ・ラーニング」とか色々と学生の反応を大切にした「学習者中心の学びStudent-centered Learning」が昨今声高に提唱されているが、試験の標準偏差が一二~一五の間にあることこそ、学生と教員との間に、そして学生同士の間に知的な共同性(●●●●●●)が形成されているもっとも実質的な指標だといえる。

わいわいガヤガヤと「アクティブ」であっても、その教育目標を測る試験の成績分布の標準偏差が一桁であったり、一八を超え始めたりするとクラス経営としては失敗している。逆に沈黙の支配する授業であっても、まともな(●●●●)試験をやって学生点数の分布が正常ならそのクラスは「アクティブ」な状態にあると言っていい。

「シラバスは科目選択のための便宜」という観点からでは、シラバスは期首の科目登録のための配布物(冊子)として存在し、四月が過ぎればもうどこかに行ってしまうものでしかなかったが、コマシラバスは各科目の初回授業冒頭で科目毎のコマシラバスとして単独で配付されないと意味がない。そして毎回の授業で、それを書いた教員自身が言及しながら使用しないと意味がない。つまりコマシラバスは授業のレフェランスなのだ。コマシラバスは「見る(閲覧する)」ものではなくて、「使う」ものとしてしか機能しない。コマシラバスではそれが詳細であればあるほど〝教科書(書き下ろしの教科書)〟に近似するものになり、毎回の授業で参照される機会も自然に増えていく。それに応じて学生がコマシラバスを教材プリントの一つとして毎回の授業に持参する機会も増えてくる。教員も学生も ― 教員は講義ノートの骨格の一部として、学生は授業ノートの構成的な一部として ― 授業中に参照する機会も増える。つまり、コマシラバスは単に予復習の便宜をはかるだけのものではなく、毎回九〇分の授業ペースそのものを学生と教員とで共有するレフェランスになる。

最近の学生アンケートでは、「シラバスと実際の授業とは同じものでしたか」などと問う場合も多いが、概念概要型シラバスを詳細化してもこの問いに答えることのできる学生はなかなかいない。概念概要のままでは、学生にとっては授業各回の内容が実体であるため、内容の一致の正否に答えるだけの資料(情報)が決定的に不足している。たとえ一回ごとの内容が書かれていたとしても、二行、三行程度の概要コマシラバスでは授業とシラバスとの一致の正否に答えるのは難しい。授業内で学生と教員とが授業の目的や目標を共有できる仕組みを作らない限り、学生による授業評価はほとんど実体などない。目標共有のない学生アンケートのなれの果てが「満足度」評価だ。シラバス(コマシラバス)で示すべきなのは、まずは学生の(●●●)学習目標ではなく、教員の(●●●)教育目標なのだから。その教育目標を学生と共有するプラットフォームがシラバス=コマシラバスである。学ぶべき目標(学生の目標)が教えるべき目標(教員の目標)に先立つことなどあり得ない。

② 教育=学習の目標開示としてのコマシラバス

中島英博たち(名古屋大学)のシラバス論(『授業設計』玉川大学出版部、二〇一六年)、佐藤浩章たち(愛媛大学)のシラバス論(『大学教員のための授業方法とデザイン』玉川大学出版部、二〇一〇年)、また鈴木克明(熊本大学)のシラバス論(『教材設計マニュアル』北大路書房、二〇〇二年)には、教員の教育目標の開示としてのシラバスという観点がすっかり抜け落ちている。教員ミッションとしての教育目標(授業目標)の開示という観点がない。したがって、学生の学習目標 ― 教員の教育目標ではなくて ― の情報開示、情報サービスとしてのシラバス論が前面化してしまう。「教員が主語の文」でシラバスを書くな、あくまでも「学生が主語の文」を書きなさいというように(たとえば佐藤浩章たちのように)。文科省の推奨する金沢工大の「シラバス」モデルさえも「学習支援文書(シラバス)」となっている。情けないことだ。

大切なことは、科目(●●)概要(一科目としての概要)と授業(●●)概要(この時間(●●●●)における概要)とは根本的に意味が異なるという認識である。中島たちも佐藤たちも、そして鈴木もこの認識が決定的に欠けている(※8)。佐藤たちの言葉を敢えて使って言えば、「今日のこの(●●●●●)授業で、『私は』何を教えるつもりで、この教壇に立っているのか」を表明する文書が〈コマシラバス〉なのである。

※8 ただし、中島(たち)には、「初回配布用」シラバスという概念がある。これは、しかし「シラバス」と言うよりは、「学生の学習支援のため」のものだ。科目全体の履修ガイドのようなものだと思えばいい。従って、「コマ」シラバスという観点からは遠く離れている。ついでに言えば、鈴木が自ら書いた「講義シラバス例」においては、コマシラバスは授業全体の「スケジュール」表示 ― 映画館の放映スケジュールのような ― にまで堕している。

これらの三組の教育学者たちの「学習」支援型、つまり授業サービス型のシラバス論こそが、教員がシラバスを(面倒くさいと言って)嫌う起源だ。「私はサービスを行うために教員になったのか」と。教育にサービスなど無縁だからである。私もそう思う。教育は教育でしかない。特に学校教育においては。以前、文科省の高等教育局長は、シラバスは「学習のペースメーカー」だと言っていたが、それは単に「学習の」ペースメーカーではなく、教員の授業時間の組み立ての「ペースメーカー」でもあり、教育=学習共々の「ペースメーカー」を構成している。書式の在り方にもよるが、詳細なコマシラバスを教員が書き始めると授業時間(授業進行)をイメージする機会は格段に増える。

③ コマシラバスと授業時間の設計 ― 教科書と教材との違い

この場合、「授業時間(授業進行)をイメージする」というのは、単なる時間の経過を意味するのではない。教科書と教材(授業資料)との違いを考えるとその意味はよく分かる。教科書はそれを使用し読み解く学生の顔を想い浮かべて作られてはいない。一方、教材(授業資料)は教員が担当する学生の顔を想い浮かべながら作られたものだ。どのクラスのどの学生にでも通用する教材を〈教材〉とは言わない。「クラスにできない学生がいるので困る」という教員ほどどのクラスでも同じ教材を使っているし、教材さえない教員も多い。「指導ターゲット(学力格差の上・中・下)をどこに定めて授業したらいいのか」と深刻そうに悩む教員もいるが、まさしくこのターゲットの変動を制御するのも〈教材〉次第ということになる。

「この一行だけでは、あの子はわからないだろうなぁ」と思いながら、あと一行、あと二行と付け加え、躓きそうな箇所をシミュレーションしながら書き進む、「あの子はこんな問題くらいすぐ解けるだろうなぁ」と思って、解くのに時間がかかる問題をもう一問付けたす、そういったものが教材(授業資料)でなければならない。九〇分で、様々な学生の〝基礎学力〟の凸凹を平準化しながら授業目標を完遂するというのが、「授業時間(授業進行)をイメージする」ことの意味だ。いわゆる教科書と言われるものには初級・中級・上級のシミュレーションはあるが、それはなお概念的な区分にとどまっている。「授業時間」を意識するということには、受講学生のレベルを意識するということが含まれている。教科書(既成教科書)がある授業なら、それを補う書き下ろしの教材(授業資料)は、教科書を(受講学生の顔を想い浮かべながら)インカネーションするわけだ。そうやって初めて一般的な教科書が地上に、つまり教室に降りてくる。授業デザインは、その種のインカネーションなしには意味がない。

一回の授業のコマシラバスを記載する力は、まさに授業デザイン力そのものだと言える。学生の顔を想い浮かべて、教科書(既成教材)と書き下ろしの教材(授業資料)を九〇分の授業時間の中で案配するその設計、つまり「ペースメーカー」としてのシラバスは詳細なコマシラバスを形成しない限り、機能しない。「詳細」化すべきは、〈シラバス〉ではなくて、〈コマシラバス〉なのである。そしてこの〈コマシラバス〉をどんどん詳細化していけば、それ自体が書き下ろしの教科書に変貌する(これは学生が変わる分、年々更新されて版を重ねるオリジナル教科書であって、教科書と教材資料とがほとんど一体化したものになるはずだが、それでもなおメタ資料は必要になるだろう)。これはもはや〈教育〉ではなく、〈教育研究〉なのだ。

コマシラバスの「詳細」性の〈質〉は、概念概要型シラバスの詳細性とは異なり、授業時間をデザインする力 ― 教材開発も含めてのデザイン力 ― の有無を表す徴表になる。詳細化ができない教員は概念の時間化が苦手な教員でもある。しかし九〇分で自分に何ができるのかという課題のないシラバスの詳細化は意味がない。つまり、授業デザイン力とは設計図の作成能力、概念展開(=論理)の能力ではなく、時間の設計(●●●●●)に関わっている。

〈論文〉を書くという行為は概念の詳細化で済むわけだが、コマシラバスを書くという行為は、九〇分の組み立てに挑んでいるため、単なる「概念の詳細化」にとどまらない時間との闘い(●●●●●●)になる。〈論文〉が時間に関わるとすれば枚数制限か締め切りの日時に過ぎないのだから。「九〇分」よりも融通のきかない枚数制限や締め切りがあるとすれば、売れっ子作家か連載漫画家の仕事以外ないだろう。たとえば偏差値の高い大学から偏差値の低い大学へたまたま移ってきた大学教員が、シラバスだけは(前の大学のものを)そのまま流用しながら、「基礎学力のない学生がたくさんいて困る」と嘆くことも多い。それは当たり前のことであって、学生が違うならシラバス(コマシラバス)が同じであるはずもない。たとえ教育目標が同じでもシラバスは変わるはず。そもそも同じ大学の同じカリキュラムの同じ科目であっても、年度が変われば(学生が変われば)、前年の実態(シラバスと実際の授業進行とのズレや試験結果の実際とのズレ)をフィードバックしつつ、コマシラバス内容があちこち変わっていくのは自然なことだ。変わらない方がおかしい。

それは、同じ概念的な目標を一科目に提示しても、担当教員が変われば、一五コマの内容はかなり変化するのと同じ事態だ。その変化の質は、教員の専門性と教育力に関わっている。まさにその意味で授業はたしかに〝計画〟には収まらない生きものなのだが、それ以前に計画(コマシラバス)もまた生きものなのだ。それというのも時間の設計(●●●●●)というのは、その(●●)学生のいる教室で展開されることを含んでいるからだ。同じシラバスで違う学生のいる授業をやれば、そんな授業を受講して学生がわかるはずもない(もちろん同じ大学で一回の授業を何回もくり返す場合には事情は違うが)。そもそもカリキュラムが違う。年次も違うかもしれない。隣接する科目も違うだろう。カリキュラムと関係なく全く孤立した講座のような科目であったとしても、まさに受講学生の能力や目標が違う。そして、科目名は同じでも、科目の目標も異なるかもしれない。同じものはまさに「科目名」くらいのことだろう。概念概要型シラバスのダメなところは、実際の学生を想定しないことにあるのだ。概念が時間化しない、教科書が教材化しない、二つのインカネーションが欠けているわけだ。共通することは、受講学生の基礎学力の水準やカリキュラム内での科目目標を考慮しない普遍的な(●●●●)シラバスを流用しているということ。考慮することがあるとすれば、試験の難易度を下げるか、試験までも同じものを流用して採点を調整するかどちらかだ。

シラバスも試験も毎年変えず、大学が変わっても、学部が変わっても、学科が変わっても変えない。そして、必修科目でたくさん落伍者を出してもその単位認定権(成績評価権)だけは、手放さない(※9)。「必修科目だから、しっかり勉強しないと」と学生いじめには懸命だが、必修科目だからこそコマシラバスを練り上げ、しっかり教材を用意して落伍者を出さないことがまず真っ先に求められているにもかかわらず、必修科目担当の意味を取り違えている教員も多い。〈必修〉科目も〈概論〉科目とはまた別の意味でエース級の教員しか担当してはいけない。コアカリキュラムのコア科目だからである。これらの、学生を前にして、必修科目を前にして変わらないシラバスとは、シラバスを教材の一部と考えない、大綱化以前のシラバス観に基づいている。

※9 単位認定権(成績評価権)については本稿第五章で言及する。

④ コマシラバスの具体的な構造例 ― 「細目レベル」表示のあるシラバス

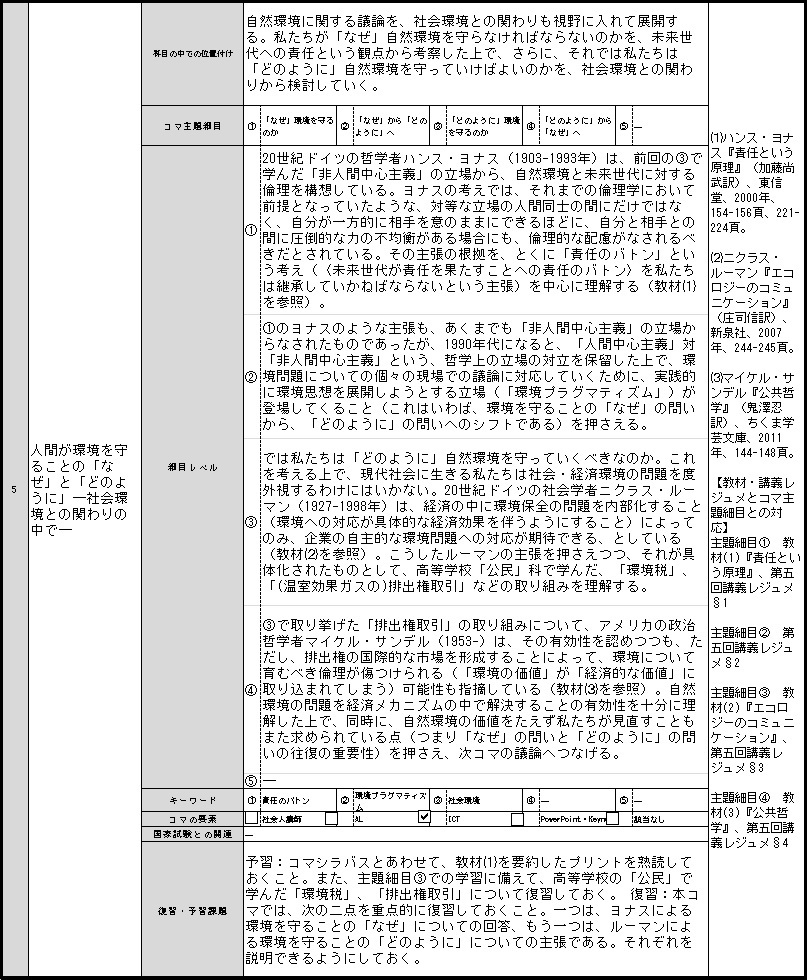

私たちの大学のコマシラバス(九〇分一コマのシラバス)は、以下の九項目で成り立っている(※)。

1. 今回の授業の主題(このコマ一回分の授業主題を簡潔に記載する)

2. 科目の中でのこのコマの位置付け(当該科目内部におけるこのコマの意味を記載する)一〇〇~二〇〇字程度

3. コマ主題細目(この「授業の主題」における教育=学習テーマの細目を三~五項目程度で主題提示する)

4. 細目レベル(上記三で上げた主題をどの程度深掘りして教える=学ぶかを提示する)各コマ主題細目につき二〇〇~三〇〇字程度

5. キーワード(九〇分授業の理解の鍵を握る言葉を三~五個程度で提示する)

6. コマの展開方法(パワポを使う、e-ラーニングを介在させる、アクティブ・ラーニング手法を使う、一部ゲストスピーカーを参加させるなど授業運営上のサブ情報を記載する)選択記述

7. 国家試験との関連(国家試験との関連テーマがある場合に記載。関連過去問の記載や出題傾向の提示なども有効)

8. 予習・復習課題(「この」授業九〇分一コマの予復習課題を教材テキストの該当箇所を指摘しながら具体的に記述する)一五〇~三〇〇字程度

9. 使用する教材(参照文献)・教具(「この」授業九〇分一コマの理解のために必要な参照文献(いわゆる教科書も含む)、参照教材などを上記三の「コマ主題細目」に関連付けて頁数を示しながら記載する)一〇〇~二〇〇字程度

以上九項目に渡って、一コマ九〇分授業で一〇〇〇文字程度のコマシラバスを用意すれば、概念概要型シラバスの時間化(incarnation)はその第一段階を終えたと言える。

九項目の中で一番重要な項目はもちろん三番の「主題細目」と四番の「細目レベル」である。昨今の大学のシラバスでは、ほとんどの場合「コマシラバス」は存在している。一コマ毎に授業内容が書いてあるという意味では。しかしそれは詳細に書かれていたとしても、項目一の「今回の授業の主題」を概要化したものにすぎない。項目三、項目四が重要だというのは、まずこのセットで教員の教育目標(●●●●●●●)を開示するということ、学生が教員の教育目標を共有するということだ。シラバスは学生の学習目標を記すところではなくて、教員のミッションを学生と共有する文書でなければならない。そのための目標開示がこの項目三と項目四とになる。

項目三は、だいたいが三個から五個の間で細目テーマが記載されるが、たとえばそれが三個である場合、その三個の順番は解説順(解説の時間順)でなければならない。項目三は、授業中の進行のマーカーでもある。

「何を」テーマにして教える=学ぶのかが項目三の「コマ主題細目」だとすれば、その「コマ主題細目」について、どの程度までどんなふうに教える=学ぶべきかを示したものが項目四の「細目レベル」である。概念概要型シラバスでは「何を」教える=学ぶのかの記述は充実している場合もあるが、その「何を」をどの程度まで掘り下げて教える=学ぶのかのレベル表示が大概不足している。この「細目レベル」を詳細化すれば、この授業のレベル(教育レベル、学習レベル双方)も見えやすくなり、概念的なテーマ主義を脱することができる。

著作で言えば章題を拾っただけのようなコマシラバスも多い。それがなぜダメなのかと言えば、それでは、言及主義程度の消化しかできないからだ。「触れたし、話したし。一応シラバス通りだ」ということになる。理解や目標の「程度」や「レベル」が見えない。もちろん学生からすれば、予復習の程度(=「細目レベル」)も見えない。シラバス(=コマシラバス)における言及主義を避けるための鍵が、この四番の「細目レベル」である。一番詳しく「詳細」化すべきなのは、この四番の「細目レベル」、八番の「予習・復習課題」、九番の「使用する教材(参照文献)・教具」。この三項目の「詳細」化が概念概要型シラバスを脱却する鍵だ。

これら三つの要素に共通するものは、学生の受講前、受講後のフォローメッセージだということ。「何を」の教育=学習テーマ(「今回の授業の主題」ならびに「コマ主題細目」)だけでは、仮に図書館や自宅のパソコン、あるいはスマートフォンで、その用語に検索をかけてもとりつく島のないくらいにランダムな資料が出てくるだけ。「細目レベル」の記載がコマシラバスに存在していれば資料の任意性(拡散性)はかなり減少する。教材参照もコマ主題細目単位に該当頁数指示まで徹底すれば、「予習・復習課題」の明示と関わって、授業の前後でやるべき事が見えてくる。

文科省が最近うるさく言っている「単位制の実質化」という点では、項目八が鍵を握っている。単位制とは、予習+授業+復習を等価な(●●●)学習時間として捉えるものだ。その意味で言えば、本来は授業時間のシラバスと同じ分量と質の予習課題、復習課題が書き込まれていなければならない。特に授業本体のシラバスは、教員の指導でフォローできるが ― 授業は教育の(●●●)時間 ― 、予習と復習の時間は教員が随伴しているわけでない ― 学習の(●●●)時間 ― ために、むしろ予復習のシラバス項目こそ入念に書き込む必要があるかもしれない。項目八(予復習項目)が貧弱なシラバスは〈単位〉を与える資格がない科目だと思った方がいい(単位制とは何かということについては後の章で触れる)。

⑤ パワーポイントプレゼンはなぜ教育的ではないのか

さて、コマシラバスの鍵を握る「細目レベル」の記述については、たとえば、PowerPointやKeynoteを使う授業の難点を考えるとよくわかる。結局それらは、言及主義的な媒体に過ぎないのだ。それらは、言及主題的なキーワードを中心に構成しているために、その場ではわかった気になっていても自宅に持ち帰った瞬間に大切なことがすべて飛んでいる場合もよくあるということだ。「ハンドアウトあり」でもそうなのだから、教室や会場だけのスライド投射なら余計にそうだ。

なぜそうなるのか。パワポは話者(スピーカー)のためにあるのであって、受講者や聴衆のためにあるのではない。「わかりやすいパワポを」と言うが、肝心な話はパワポスライドにあるタイトルキーワードについて話者が話す内容(●●●●●●●●●●●)にある。つまり肝心なことはスライドには書かれていない。グラフや図が示されても、肝心な事は書かれていない。グラフや図をわかりやすく、つまり大きくスライドに示せば示すほどに肝心な解説はトークに飛散してしまう。そしてパワポプレゼンにおいて、その話す主題について詳しく話す中身=「細目レベル」までをもスライドに展開すると、文字は一〇ポ(一〇ポイント)の大きさになってしまう。「これではパワポの意味がない。小さすぎて読めない」と言われてしまう。「もっと簡潔に文字数を少なくして」と。私が使うパワポなどは一〇ポだらけでいつも顰蹙を買っている。資料は資料(いくらか一〇ポ的な)、パワポはパワポ(いくらかは簡潔気味な)ともっともそうに言う人がいるが、それはそれで重要なことは、パワポと資料との間をつなぐトーク(●●●●●●●●)に逃げてくことになる。必ずしもパワポと資料ともどもハンドアウトであるわけでもないのだから、そのトークの意味は受講者のノートやメモを書き込む能力に依存することになる。しかし得てして肝心の内容は間をつなぐトーク(●●●●●●●●)に存在しているのだ。

結局、パワポは話者の自己喚起の道具でしかないのだ。パワポは、話者が自分でわかりきっている内容を展開する機縁、話す機縁に火を付けるために機能しているだけのこと。徹底的に他者(学生)の授業理解に追従し続けなければならない教育(●●)には無縁のツールに過ぎない。授業には何の役にも立たない。なにもないよりはましという程度のものに過ぎない。コマシラバスで言えば、パワポで表明されているキーワードは、一番の「今回の授業の主題」と三番の「コマ主題細目」にとどまる。いずれも「~について(●●●●)話します」という主題言及的提示にとどまっている。

しかし大切なことは、「コマ主題細目」の一つ一つのテーマについてどのようにどの深さまで掘り下げて話すかの深度、つまり四番の「細目レベル」である。「細目レベル」について言及のないシラバスは、パワポ程度のシラバスでしかない。パワポでは「細目レベル」の展開は不可能であり、パワポは概念概要型のシラバスと変わらない。それであれば、A4紙で五頁~一〇頁の書き下ろしの、コマシラバス「細目レベル」をさらに書き込んだ資料を作り込んで教場配付した方がはるかにまともな教材になる(※10)。

※10 それを突き詰めれば一冊のオリジナル教科書になるだろう。シカゴ大学以来の大学「出版局」の使命はその意味でのシラバス=コマシラバスを出版することにある(出版と大学との関係は後述する)。だからこそ、教育「と」研究は「教育研究」なのである。

その一〇枚のA4紙資料がプレゼンツールとしてパワポよりも劣るのは、参照指示性(そのつど「資料の~を見てください」というような指示性)が弱いことだが、MS-Wordの「行番号」機能を使えば、「教材資料~行目を見てください」と一言で参照指示は果たせる。頁を横断した通し行番号も連番で打てるようにできているため、スライドを探すよりははるかに指示の目的を果たせる(その点ではスライド指示より参照指示性は高い)。行番号の指示のあるパワポスライドなど見たことはないから(小刻みに震え続けるレーザーポインターがその機能を果たしているだけ※11)、参照指示性という点ではMS-Wordの「行番号」機能の方がはるかにまともだ。だらだらと文字が埋まるA4紙教材では内容のメリハリが見えづらくて、読解能力のない学生には視覚的なパワポよりも難しい教材になる場合もあるだろうが、その場合には段落わけを工夫するとかキーワードはボールド処理をするなどの工夫をすれば特に問題は起こらない。

※11 レーザーポインターが教育的(●●●)に(●)ダメなのは、指示された瞬間を見落とすとどの箇所かわからなくなるという点だ。また小刻みに、あるいは大きく揺れ動くレーザーポインターでは何を指しているのかさえわからないことも多い。レーザーポインターも話者の自己満足ツールに過ぎない。

要するにA4紙を一つのスライドと見なせば、主題と主題についての細目とのプレゼンは、パワポよりも古典的なA4紙の方がはるかに優れている。パワポプレゼンはプロジェクター投射によるスライドデザインなどで派手な演出が目立っているが、A4紙に、学生も教員も目を落としたままで「アクティブな」〝コミュニケーション〟のない授業の方が教育的な場合はいくらでもある。ハンドアウトがあるとすれば、授業プレゼンがスライド投射である必要などないのだ。どうしてもスライドが使いたいのなら、ハンドアウトを前提に、スライド一枚につき一枚のA4紙を配し、「細目レベル」を一〇ポの大きさで書き込めば両者のメリットは活きるが、そんな贅沢なA4スライドハンドアウトにお目にかかることは滅多にない。(※12)

※12 参照についてどうでもいいことにこだわっているように聞こえるかもしれないが、実は授業中の、教員による参照指示行為(板書への指示、パワポスライドへの指示、教材・資料への指示など)については、配慮される必要がある。二〇年前に五〇科目の授業を回って気がついたことなのだが(このときの授業評価については第五章でも触れる)、「資料~を見てください」と指示して一斉にそこを見るまでにかなりの時間がかかっている。優れた資料を作っても、学生すべてがそこを見ることを確認して授業を進める教員は実際多くはない。もったいないことだと思う。せっかくの資料を作っても参照指示性が悪いのだ。九〇分で基礎学力の低い学生を目標まで持ち上げるのは難しいと言う教員に限って、参照させるまでに二分、三分と貴重な時間を無駄に費やしている。

これを私たちは授業における「ノイズ」と呼んできた。出席チェックの時間、資料配付にかかる時間、板書の時間(板書は、自分の言いたいことのすべてを書き尽くした資料を用意しても、なお実際の授業ではそのメタの説明が出てくるものであってその意味では無くすことのできないものだが、ここで言う「板書」のノイズは、前もって内容が見えていることの板書については授業内でいちいち板書せず資料化すべきだ、という意味)、参照指示にかかる時間、プロジェクター投射の準備にかける時間などに配慮することによって、肝心の「教育そのものの時間」を確保すれば、相対的に九〇分授業を一〇〇分にすることも可能だと。実際、基礎学力の凸凹を憂慮する教員ほど正味の教育時間は八〇分以下にとどまっている。それではなおさら基礎学力の凸凹を放置することになる。九〇分を純粋に教育的な時間(●●●●●●●●●)として構成するには、事前にどんな準備が必要なのか、授業中の指示や準備をどう効率化すべきかにもう少しの配慮があってもいいと思う。

逆にパワポを使って授業を行い、実授業でも唯一の(●●●)教材がパワポスライドという教員も昨今では少なくない。しかしそうであれば、授業の教材資料は「コマ主題細目」を少々引き延ばしたものにとどまり、細目レベルを理解する機会 ― 実授業の意義は「細目レベル」を解説することであって、主題を提示し概要をかいつまんで説明するくらいは誰でもできる ― を資料としては失うことになる。これではノートを取ることに長けた学生以外には、授業に付いていけない。教材資料をパワポで代用する教員は危険(●●)なのだ。概念概要的な資料しか学生の手許に残らない授業になっているからだ。コマシラバスの「細目レベル」の書き込みがずさんな教員ほどパワポ依存型の、つまり資料不足の授業をやりがちなのである。

⑥ 受講前・受講後フォローとしてのコマシラバス

主題主義で書かれたシラバスならどんな教員も同じように書くこともあるだろうが、「細目レベル」の記述まで踏み込めば、その授業の〈質〉が見えてくる。教員の専門性の〈質〉も見えてくる。授業では何を(●●●)教えているのかよりもその何をどの程度まで、どんな方法(どんな視点とどんなアプローチ)で教えているのかの方が重要なのだ。細目レベルまで書き込まないと、必要とすべき教材(あるいは設備)や文献も見えてこない。そこまで踏み込んで初めて学生も予習や復習の仕方が見えてくる(※13)。

「最近の学生は予習や復習をしない」とよく言われるが、「概念概要型」「言及型」シラバスをいくら詳細化しても受講前フォロー、受講後フォローのきっかけは生まれない。大学側(教員側)に、予習・復習を促す工夫が足りない。そもそも教員がまともな予復習もしないで ― その鍵を握るものがシラバス(コマシラバス)を書くことであって、教材が豊富であっても教材参照の司令塔(コマシラバス)がないと効果的に機能しない(この点については次節で論述する) ― 、学生が予復習するはずがない。田辺元でさえ講義日の二日前から毎週面会謝絶だったらしいから、学生の基礎学力不足を嘆く前に教員の授業準備不足を嘆くべきなのだ。「研究」であれ「教育」であれ、教員が研鑽を積むことなしに、どうやって学生が勉強するというのだろう(※14)。

※13 予習や復習などの学生便宜のためだけではなく、教員たちが〈カリキュラム〉を更新する場合もその主題に関して細目レベルの掘り下げがここまで指導できる教員がこの科目を担当しているのであれば、連接する科目の目標はもっと高度なところまで展開できるといった判断もできるようになる。概念概要的な主題主義に充ちたシラバスを検討するだけでは、こういった判断はできない。

※14 以下は、私たちの大学の「建学の精神」を説明する「人間環境学」講義(九〇分×一五回の二単位科目)の五回目授業「コマ」シラバスの事例から。なお、左端の大きな欄の記載項目が第一項目の「今回の授業の主題(この一回分の授業主題を簡潔に記載する)」、右端の大きな欄の記載項目が第九項目の「使用する教材(参照文献)・教具」を意味している。

なおこの九個のコマシラバス項目以外に、科目全体の概要を記載する項目ももちろん存在している。「科目名」「単位数」「授業形態(講義、実習、演習など)」「必修・選択」「学習時間(予習・復習の想定時間)」などはもちろんのこと、「ディプロマ・ポリシー」「カリキュラム・ポリシー」とこの(●●)科目との関連を記載する項目、この科目を受講するための前提とする科目を記載する項目、この科目の受講成果と関連する科目の記載、さらには、「カリキュラム全体におけるこの科目の位置付け」「科目の目的」(この科目の社会的な意義などを記載する項目)、「到達目標」(最終的な履修判定に必要となる諸指標の開示)、「科目概要」(通常の授業概要的なシラバス)、「科目のキーワード」(授業コマ全体を通してのキーワード)、「授業の展開方法」(PowerPoint&Keynoteを使う、「アクティブ(アクティブ・ラーニング)」型の授業を行う、毎回小テストを実施する、社会人講師をコラム的に挿入する、などの授業展開方法の記載)、「オフィスアワー」の記載などである。

⑦ 「見る」シラバスから「使う」シラバスへ ― メタ教材(教材参照体系)としてのコマシラバス

シラバスなどいくら「詳細化」しても役に立たない、と思っている大学教員はたくさんいる。またコマシラバスを「教案」と同じものだとみなして、初等・中等教育では「既にやってきたこと」とうそぶく関係者もいるが、それらの関係者が間違っているのは、ここで言う〈コマシラバス(時間型シラバス)〉は、実際に授業で〝使う〟シラバスだということだ。「教案」を実際の授業で〝使う〟教員などいない。「教案」は教「案」に過ぎないし、学習指導要領は「要領」に過ぎない。

そもそも詳細化しても、元々その通りの授業ができていないし、その通りに授業をする気もないのだから、「役に立たない」と教員が思うのは当然のことだ。たとえば内田樹は、シラバス通りに授業をやることと学生の授業満足度とは「相関」がないと、次のようにまとめていた。「シラバスについて言えば、授業評価アンケートの統計処理でわかったことの一つは『授業がシラバス通りに行われているか?』という質問に対する回答が授業に対する満足度ともっとも相関度が低かったということである。教師が計画通りに授業をするかどうかが教育効果とあまり関係がないだろうということくらい予想がつきそうなものだが、シラバスで事細かに授業計画を書くように文部科学省は大学に求めてきた。いったい何のために……」(『街場の大学論』角川文庫、二〇〇七年)。

大学教員の実感がこの内田の発言によく表れているが、二つ指摘しておくことにする。まず現在の大学において、授業の毎回が「シラバス通りに行われているか?」どうかを学生が判断できる授業情報を記載しているシラバスなどないということ。二つ目は、師弟関係は「美しい誤解」(『先生はえらい』筑摩プリマー新書、二〇〇五年)に基づくものだと主張する内田が ― 実に正しい認識だ ― 「満足度」を指標に授業評価するのもおかしなことだということ。内田は、授業を、学生を満足させるためにやっていたのだろうか。ちなみに内田とのこのやりとりに加わっていたのは、当時文科省の高等教育局私学行政課長の杉野剛。杉野は考えられないくらいに内田のシラバス不要論に迎合しているが、高等教育局のお役人がいかにシラバスの意義を理解していないのかがよくわかる。彼らは大学の管理手段(財務省向けの)としてしかシラバスを理解していない。

内田は、シラバスを前もって読んで授業の内容を判断できるのなら学生はもともと授業を受ける必要などないとも言っていたが ― それはそれでまたもっともな意見だが ― 、これもまた、〝使う〟シラバスについての無理解から来ている。〈時間〉型シラバス=コマシラバスは、その意味では〈教材〉シラバスでもある。正確に言えば、コマシラバスはメタ(●●)教材である。いろいろと豊富な教材を持ち込むのが好きな教員はいくらでもいるが、九〇分間でそんなにたくさんの教材など使いこなせはしない。それは「必要だから」こそ用意した教材だというのなら、その教材がこの(●●)授業内のあれこれの教育テーマの何にどう関わっているのかを示す必要がある。(※15)

※15 ここで言う「教材」とは、教科書(そんなものが在るとすれば)を含め、レジュメテキスト教材(パワポなどを含めた)はもちろんのこと、使用する実習機材・設備なども全て含んでいる。

そうでないと、学生はまともに参照されなかった教材を自宅に持ち帰っても使いようがないからだ。教材としてのコマシラバスがそれ自体メタ教材であるというのは、その意味で、授業内で配布されたり、参照されたり、使用されたりする教材・教具・設備すべての司令塔でなければならない。つまり、コマシラバスには、単なる授業内容の詳細だけではなく教材参照の体系が記されていなければならない。シラバスは苅谷剛彦が言うように「文献講読のペースメーカー」(『アメリカの大学・ニッポンの大学』玉川大学出版部、一九九二年)※16でもある。

※16 この苅谷剛彦の著作は彼の「インセンティブ・ディバイド(意欲の階層差)」論である『階層化日本と教育危機』(有信堂、二〇〇一年) ― この著作については後で触れる ― の一〇年前のもので、先の中島(名古屋大学)、佐藤(愛媛大学)、鈴木(熊本大学)たちの著作に比べても一〇年以上前のものだが、かれらのシラバス論よりもはるかにまともなシラバス論になっている。シラバスを授業法や学生支援の一部としてしか考えない教育学者たちのシラバス論 ― しかも海外のシラバス文献に頼っているだけ ― には役に立つものが一つもない。

なお苅谷の、イギリスの大学を論じた著作(先の『アメリカの大学・ニッポンの大学』の一〇年後の『イギリスの大学・ニッポンの大学』中公新書ラクレ、二〇一二年)では「シラバス」という言葉は一回しか出てこない。「シラバス」は主にはアメリカの大学の言葉だからだ。理由ははっきりしている。イギリスはアメリカに比べればまだまだ階級的な社会なのである。苅谷が、二〇一二年のその著作で「教育された市民(an educated citizen)」(と「ただの市民」)というイギリス社会の言葉に気を止める議論の通りのことである。D.H.ロレンスが嘆いたイギリス社会の階級性に比べればアメリカはまだましで、日本はもっとまし。むしろ日本の大学ははるかに「多様な学生」の大学だ。

ピケティによれば(『二一世紀の資本』みすず書房、二〇一四年)、ハーバード大学の学生の親の平均年収は五〇〇〇万円弱(四五万ドル)となるらしい。両国の平均年収は、大学進学の子どもを抱える四〇代男性で日本が六〇〇万円、アメリカが六八〇万円くらいとそれほど変わらない(女性の年収を加えて世帯年収となると一〇〇万円~一五〇万円の差が付くが。いずれの数値も平成二六年度国税庁「民間給与実態統計調査」より)。一方、東京大学が実施している「学生生活実態調査の結果」(二〇一六年)では年収一五五〇万円以上は一二.六%しかいない。経済格差がそのまま学歴格差だという議論はよくある話だが、アメリカに比べれば日本ははるかにメリトクラシーが生きている社会だと言える。しかしそうではあっても、あるいはだからこそ、シラバス論については苅谷がレポートを書くぐらいにはアメリカでは活発だ。シラバス論は、日本においては、そのアメリカの一〇倍の議論があってもいい。私は、アメリカのシラバス論をありがたがって借用することしかできない日本の教育学者たち(苅谷はその中でははるかにまともだが)の一〇倍のシラバス論をこの論考で展開したいと思っている。

参照体系が貧弱な授業は、とりつく島のないお喋りに充ちた授業になってしまう。偏差値七〇以上の学生にはノートを取る天才が何人かいて、そんな授業でもきれいにノートにまとめるだろうが、「多様な学生」で埋まる今日の教室でそんな授業をやれば教員の教育目標は宙に浮いてしまう。そもそも偏差値七〇もあれば、そんな授業をやった途端に、「先生、今日の話はとても参考になりましたが、なにかそれについての参照・参考文献はないのでしょうか」と必ず訊いてくる。授業の「参照・参考文献」と言ってシラバス巻末に必要な文献を挙げるシラバス書式がそこかしこで見られるが、一五回分全体のシラバス末尾に「アリストテレス『刑而上学』、ヘーゲル『精神現象学』」と掲げられても意味はない。当の教員さえまともに読めてもいない参照文献を挙げている場合もいくらでもあるのだから。自分の授業内容の貧弱さを補うためのこけおどしの文献参照指示にとどまっており ― ちょうど業績稼ぎのための参照文献指示のように ― 、学生にとっては迷惑なだけのこと。そもそも、たった一五回(九〇分×一五回)しかない授業において何百頁もある文献を頁指示もなく何冊も挙げられてそれらの授業各回と文献との関係を推測できるのなら、そんな学生はその先生よりも〝優秀〟な学生だ。

少なくともどの授業回で、そしてその授業回のどのテーマと関連して、それらの文献のどの箇所が重要なテキストになるのかを示すことなしに巻末文献の表示が意味あるものになることはない。つまり参照文献も含めた教材参照もコマ毎に記載すべきであって、更に言えば(コマ内の)細目毎の教材参照にまで展開する必要がある。特に〈教科書〉を使うことが少ない高等教育の授業では授業回毎の参照の体系を組み立てる必要がある。そもそも中等教育以下で使用する〈教科書〉を使う人ではなくて書く人(あるいはその候補者)が教員をやっているのが〈大学〉というところなのだから、大学のすべての授業の教材体系は、(毎年更新される)書き下ろしの体系であるはず。書き下ろしであればあるほど、その教材展開の意味を紐解くのは毎回の授業以外にはない。つまりその解説書は授業行為そのものなのだから、具体的な頁数などとともに毎回指示する以外にその書き下ろしのコマシラバスが有効になることなどありはしない。

そのように教材は〈科目〉に属しているのではなく、毎回の〈授業〉 ― 〈科目〉のincarnationとしての ― に属している。そして、毎回の授業の中のさらにいくつかの教育テーマ(学習テーマ)のそれぞれに属している。その関連が明示されてこそ、授業の中の教材は意味あるものとなる。コマシラバスは、単なる「ペースメーカー」ではなく授業内の参照地図でもあるわけだ。というより、この学生たちを前にして、この教員である「私は」、どんな教材を各所に案配しているのかを指示する司令塔がコマシラバスである。天空(●●)(教育目標)と地上(●●)(クラス学生の基礎学力の現状)とを仲介するのがコマシラバスの記載内容で問われていることだ。

シラバス(コマシラバス)には難しい概念が並んでいるのに教材参照欄が希薄であるとしたら、その教員は学生の現状に顧慮せず、好き勝手話して授業を終えるのだなと邪推できるかもしれない。いまどき簡単な内容さえ教えるのに難しい「多様な学生」たちなのだから、教材参照欄がまともでないコマシラバスではほとんどまともな授業などやれてはいない。たとえコマ毎に教材参照欄が存在しているシラバス書式であっても、その欄がコピペで一様に「授業当日配布」などとなっている場合は特にそうだ。こういったコピペ教員は、「どっちにしても授業も聴いていない学生なのだから文献参照を詳細化しても意味などない」と思っているに違いない。その問題については三点ある。言わば、参照文献におけるインカネーションの三段階だ。一つは、巻末文献提示(授業全回に渡る一括の文献提示)からコマ毎の文献提示にすること。二つ目には、コマ毎の授業と関係する文献の該当頁数を列挙すること。三つ目には、授業中にかならずその該当頁数の内容に言及し、それがいかに重要なテキストなのかを学生にわからせること。この三つである。この三段階を経ても、「学生なんか参照文献なんてみないよ」という事実があるとすれば、それは学生のせいではなくその教員が授業を失敗しているだけのことだ。こういう教員は、自分の研究論文でもからまわりの文献参照しかできていない教員に違いない。

⑧ 授業評価・授業改善のプラットフォームとしてのコマシラバス ― 思惑の差分(●●)を意識することの〈双務性〉について

このように〈コマシラバス〉を参照体系共々詳細化していくと授業が硬直化し、教育が本来有する活き活きとした果実を得ることを阻害するのではないかと言う関係者が必ず出てくる。教員は機械のように(時間に追われて)定められたレールを走る授業しかできなくなるではないかという懸念(●●)だ。

しかし今日のこの(●●)授業で何を教えるべきなのかについて、何も決めずに教壇に立つ教員などさすがにいないはず。〈コマシラバス〉は、とりあえずは何をどの程度までどういうふうに話そうかという教員の思いを綴ったもの。しかし、思い通りにはいかないものが〈授業〉。どう思い通りにいかなかったのかは、その思いが明示化されていない限り見えない。教員本人にさえわからない場合も多い。〈コマシラバス〉が一義的に学生サービスのためでないのは、その実際の授業の場で計画との狂いが生じたとき、その差分の参照項(●●●●●●)としてコマシラバスが自然に(●●●)機能するからだ。コマシラバスは、それを書き込めば書き込むほど授業についての自己管理意識が高くなる。つまり〈コマシラバス〉はまずは教員のためにある。この差分の意識が授業改善(授業デザインと授業運営との改善)の契機になっていく。

差分の意識がない授業は、何回やってもいい授業になっては行かない。「冗長すぎた」「展開に無理な飛躍があった」などの反省が具体化していくのは ― この反省は教授たちが論文を書く場合とほとんど同じ反省の質に関わっている ― 、授業開始前の〝教員の思い〟が事前に明示化されていなければ不可能。その思いが詳細化されていれば、反省や改善の具体化はもっと容易なものとなっていく。しかもこの〝教員の思い〟が具体的で詳細なコマシラバスにおいて、学生と(実時間的に)共有されていれば、「先生、時間足らずで終わりましたね」という指摘とともに、その反省が外部共有化される。概念概要型シラバスでは、教員が思い通りの授業ができたのかできていないのか、学生にはさっぱりわからない。教員さえ自覚できていない。概念概要型シラバスにとどまる限り、学生に「シラバスと実際の授業とは一致していましたか」と聞いても意味はない。

学生には、今日のこの授業において先生が教えたかった内容(テーマとそのテーマの細目とその個々の細目のレベル)の全体が見えない。概念概要型(主題概要型)のコマシラバスでは全く見えない。しかし、先生が「今日の授業は、主題はこれ、その主題細目の三つはこれ、それぞれの細目レベルはこれこれまで」というように宣言して授業を始めれば、「先生、時間足らずで終わりましたね」と学生は言い始める。この(●●)授業の〈全体〉を学生と教員とで共有することから授業が始まるからだ(※17)。

※17 したがってこの差分の意識(●●●●●)に関わるコマシラバスの機能はPISAの言う、最も教育=学習効果の高い「制御方略」にかかわっている。これについては最終章で再度触れる。

この〈全体〉の共有は、内田樹が『最終講義』(技術評論社、二〇一一年)で言う「一覧性」とは別のものだ。「未知の知見」に出会うのが教育の場であって、シラバス的な「一覧性」はそれを阻害すると内田は言うが、「一覧性」を詳細化しても、それくらいで消滅してしまわないのが「未知の知見」というものだ。分厚い博士論文や分厚い著作(あるいはたくさんの著作)を熟読しているからといって、その人の(今更の)講義を聞く気にはならないだろうか。それらを焼き直したようなシラバスを見たらもう聞くことはないと思うだろうか。それでも(だからこそ)、講義を聞きたいと思うことはいくらでもある。「未知の知見」は、それが程度のよいものであればあるほど、同じもの(●●●●)に基づいて反復し再生する。内田の「未知」論によるシラバス否定論は、手品の種明かし論にとどまっているのである。「未知」のドキドキわくわく感が面白いというのもわからないわけではないが、何回聴いても「未知」のまま終わってしまう授業にも学生たちはうんざりしているはずだ。

さて、九〇分の授業においては教員と学生との時間は逆行(●●)しており、教員は授業の終わり(目標)から授業を始める、学生は授業の始まり、つまり前から順に受講を始める。〈全体〉が見えているのは教員だけなのだ。コマシラバスは、その時間の逆行を埋める緩衝地帯なのである。したがって授業計画の成否について学生アンケートを取る限りは、計画は詳細な(=〈全体〉が見える)コマ計画(コマ単位の授業目標)にまで展開する必要がある。しかもそのコマ計画は、授業中の使用に耐えるもの、耐えるように詳細なものになっていなければならない。シラバスにおいてもっとも大切なことは、学生の学習目標を教員が一方的に(自分の目標を棚に上げて)提示することではなくて、教員の教育目標(●●●●●●●)をまずは学生と共有することであって、その共有は、授業中のシラバス使用、具体的なシラバス使用なしには不可能だ。そしてその共有評価を学生アンケートなどで反映させていけば、授業改善に組織的に取り組むこともできるようになる。そうやってはじめてシラバスが「双務契約書」(苅谷剛彦)と呼べるものになる。

たしかに内田樹が考えているとおり、授業を受講する前に学生がシラバスを読んで評価できればそれはもはや学生ではない(そもそも内田はシラバスを「選択科目」の選択便宜としか考えていない)。授業を受講する意味もほとんどないことになる。その意味ではシラバスは契約書ではない(※18)。契約者の双方は対等の権利関係になるが、教員と学生との関係は対等の権利関係などではない。その意味では学生は〈顧客〉でも〈消費者〉でもない。しかし授業を受講すること、シラバスを授業利用することを前提とすればシラバスの存在意味は変わってくる。受講後のシラバス評価によってこそシラバスは〝契約書〟と類似した関係に入る。苅谷剛彦が「双務契約書」という場合の「双務」性は受講前ではなくて、受講中(●●●)評価、受講後(●●●)評価が加わってはじめて機能するわけだ。つまり学校教育における〝契約〟の双務性は進行形としてしか存在し得ない。そしてその「双務」性においてこそ、「先生、時間足らずで終わりましたね」という差分の意識は際立ってくる。

※18 井上理の次の「シラバス」論は、昨今のシラバス論の錯誤の〝総合商社〟のような解説になっている。

「詳しい説明書にあたるシラバスは学生にとって重要な情報源となるはずであり、大学はそうした形での情報提供を学生から求められている。日本では、大学の授業料は学期の初めに納付する。定額方式で科目数によって授業料が変化するわけではないのが一般的なあり方であろう。一般的には、購買者がこれから購入しようとする製品やサービスの中身について情報を欲しがるのは当然である。シラバスが学生にもたらす情報価値は高いはずである。シラバスの配布は、学生の満足度を左右すると考えられる。一方、顧客が購入したサービスに満足したかどうか、購入後、不満は残ったのかどうか。これらは今後の販売動向にも影響する。したがって、購買後の購買者の状況を把握することが、教育サービスの売り手としての大学には求められる。自分たちの行動の成果を確かめるためにも情報収集活動は不可欠である。大学にとって顧客情報の収集活動のひとつが「学生による授業評価」である。学生による授業評価をまだ実施していない大学では、しばしば学生による授業評価の実施に反対する意見が出るという。その反対の論拠のひとつが「学生に評価能力がない」というものである. しかし、企業では消費者に製品やサーピスの購買後の意見や感想を聞くというのはほとんど常識となっている。企業の場合、顧客満足(C. S. = Customer Satisfaction)推進室という専門部署を常設しているところも多い。消費者の満足や不満、問い合わせや苦情などを多角的・ 組織的に調査分析し、次の製品開発や販促活動に活かしているケースも多い。顧客中心の事業展開、顧客重視の発想はいまや常識となっている。経営手法の導入にも積極的で、TQM (全体的品質管理) やCRM (顧客関係重視の経営)といった経営手法の導入は、企業だけではなく大学においても今後ますます検討し導入すべき方法であろう。交換は交換相手を無視して成立しない。大学教育もその購買者である学生が、購買後、その交換行動をどう評価しているのか、重要な関心を向け、学習者を中心にした視点から教育改革をみなおす必要がある」(「『実学』再考 ― 教育改革の動向」、高等教育研究・第四巻、二〇〇一年)。私のシラバス論の全体は、こういったシラバス論調全体を破壊することにある。この議論である限りは、内田樹のシラバス不要論は全く正当なものだ。教員は契約文書(●●●●)を書くために大学に存在しているわけではない。

(三)コマシラバスによるカリキュラムの構築

① -一単位制科目における深化の時間性

さて、なぜ差分は共有され組織化される必要があるのか。それは各科目の仕上がりの接合性が不安定になることについての懸念(●●)からである。教養主義に徹してすべての科目が自己完結し、科目単独の啓発性のランダムな結合を目指すカリキュラムならその種の共有性や組織性は不要かもしれないが、普通、それを〈カリキュラム〉とは言わない。〈カリキュラム〉とは科目の自立性の否定(いわゆる〈講座制〉の否定)のことだ。言い換えれば、〈カリキュラム〉とは全体で一つの科目、一二四単位(あるいは一二四単位以上)の一科目という考え方を前提して初めて成り立つものだ。

早稲田大学のとある学部のカリキュラムは、一〇〇〇科目以上の選択科目カリキュラムになっているらしいが、これは、カリキュラムというよりはカリキュラムの断念にすぎない。バイキングメニューの料理が専門店の料理を越えられないのと同じ事だ。たしかに、下手な専門店よりバイキングメニューの方がましだという言い方もできるが、その言い方も、カリキュラムなんてできないという諦念から来ていることに変わりはない。「選択科目が多いというのもカリキュラムの特徴の一つだ」とうそぶくしかない。そもそも「多様な学生」を受け入れなければならない昨今の大学では、一科目の完結性で、基礎、応用、高度教育まで展開することは不可能。進学率二〇%台(九〇年代以前)の頃の大学の「二単位」科目による教育の成果は、昨今の大学では四単位、六単位、八単位といくつかの科目を重ねないと達成不可能な成果だと言える。教員がお互い縦横の科目連携を意識しながら、一つ一つの階段を上っていくように科目の端緒と出口の構成を考えていくことが必要になる。構成を概念的に(●●●●)考えるだけではなく、実際の授業もまたその実際の成果が問われることになる。

昨今の大学の授業は、全体としてみればカオス。個々の授業科目にいくつか優れた授業があっても科目間連携としてはすべてが断絶している。大学の教育には期待しないという風潮が蔓延しているが、大学の無力はこのカオスによるカリキュラムの不在にすぎない。四年間もあれば、一つ一つの階段が緩やかでもその一つ一つの階段がきちんと踏みしめられる強度を持てば、「多様な学生」であってもかなりの高さまで登ることができる。四年間もあれば、偏差値四〇以下からでも高度人材育成が可能になる。そのためには毎回の授業での差分の意識を持つ体制を築くことが必須の課題になる。「先生、時間足らずで終わりましたね」という学生の指摘は、ナン癖(●●●)というよりは、後の科目受講(カリキュラム)に影響があることとも関わっている。もちろん、それは一つの科目の構成にも関わっている。同じ科目内の授業において二コマ目の授業に失敗すると三コマ目以降の授業にも負担が大きくなる。差分の意識を持つことなしに授業を続けると、どんどん教育目標は先送りされ、後半になればなるほど取り返し不可能な状態に陥る。そこで未完結なまま終わると、「後の科目」(後のナンバーを持つ科目の受講前提)に影響が出てくることになる。それが〈カリキュラム〉における科目と科目との関係だ。そもそも他の科目との関係以前に、その科目自身の履修判定自体も曖昧なものになる。そもそも〈単位〉(単位制)とは、それに該当するコマ数が積み上がることを前提にして与えられるものだ(※19)。

※19 「単位制」は、元々はハーバード大学で選択科目制が導入されたときに導入されたものらしい。当時の学長のエリオット(一八六九年学長就任)は「学生が足並み揃えて同じ科目を履修するのは、あたかも『兵士の行進』のようだなどと揶揄して選択の自由のなさを批判した」(土持ゲーリー法一『戦後日本の高等教育施策』玉川大学出版部、二〇〇六年)。つまり「単位制の起源は選択制が導入されたことによる必然的な帰趨であった…単位制は選択制によるカリキュラムの自由化の副産物であった」(同前)のである。

エリオット学長就任直前の「ハーバードのカリキュラムでは一年生のカリキュラムはすべて必修カリキュラムで充たされており、二年生の場合には約半数が必修科目で残りが選択科目、三、四年生でも半数弱は必修科目で構成されるという形をとっていた」(潮木守一『アメリカの大学』講談社学術文庫、一九九三年)。ドイツの大学のように国家試験のための予備校のような明確な目的を有していたわけではない当時のアメリカのカレッジでは「勉強文化」(潮木)は育ちづらい状況があった。

当時のカレッジは卒業生の半数くらいが牧師になり、あとは法律家・医師になるものが一〇%~四〇%くらい。それくらいの進路なら「伝統的なカリキュラム」であってもなんとかなったが、エリオットが学長に就任するときには牧師になるものは一〇%台に減少し「学生の多様化」対応に迫られていた。エリオットのいくらかは個人主義的な傾向はあるにしても ― 潮木はエリオットを「個性尊重主義者」(同前)と言っている ― 「自学自修の精神」による選択科目制の導入はそういった伝統的なカリキュラムの形骸化に対してのエリオットの決断だった。

しかしこのような「多様な学生」対策のための選択制導入は大概が失敗する。ハーバードの内外から「ごうごうたる批判の炎が燃え上がった」と潮木は報告している。イエール大学のポーター(エリオット学長就任の二年後一八七一年にイエール大学学長就任)などは「我々はこのプラン ― エリオットの選択科目主義(引用者註) ― が、比較的真面目な学生に、束の間の満足感を与えることを否定しようとは思わないが…学部生の大部分は各科目の重要性を判断し、それらが将来の職業とどのようにかかわっているのか、それを判断できるほど成熟していないし、それだけの知識を持ち合わせてはいない」と喝破している。潮木はこのエリオットの選択科目主義をまるで今日の日本の学生の様子を描くように以下のようにまとめている。

「自由選択下のハーバードでは、ある学生は特定領域の科目ばかり学習し他の領域については四年間何も学習しないで卒業していったし、またある学生は無秩序に手当たり次第にあちこちの専門の講義をとり何が専門だったのかわからないような状態で卒業して行ったし、ある学生はやさしい入門コースばかりを選んで卒業して行ったし、ある学生は点の甘い教師の講義だけ選んで卒業していった。…多くの学生はたくみにこの制度を利用し、最小のエネルギーで卒業に必要な科目数だけそろえて卒業していった」(同前)。早稲田の(とある学部のカリキュラムの)ように選択科目を一〇〇〇科目以上も用意すればこうなることは目に見えている。歴史はくり返すのである。

いずれにしても「単位制」の起源としての本質は学生の「自学自修の精神」に基づいており、その「自学自修の精神」は科目選択の自学自修と授業時間外での自学自修(予習・復習)の二つから構成されている。

その意味では、カリキュラム(科目相互の組織性や順次性)を重視するということと単位制を重視するということとは矛盾する。単位制は科目単独の重力を高める要素として働くからだ。別の言い方をすれば、単位制は科目相互の価値を〝時間〟を媒介にして交換可能な価値 ― 「単位の互換性」などという交換性 ― として認めることであって、カリキュラムにおける「ナンバリング」の思想、つまり科目は有機的な体系の要素として組み込まれていて交換できないという考え方と相容れない。「カリキュラム・ポリシー」の有無を問いながら「単位制の実質化」を求める文科省の施策もなかなかまともに受け入れるのは難しい。

マーチン・トロウは、「マス段階」(進学率一五%~五〇%)から「ユニバーサル段階」(進学率五〇%以上)へと進む大学における単位制の隆盛とカリキュラムとの関係をうまく説明している。「マス段階になると、教育はずっと弾力性に富んだものに変わる。教育課程の構造性は弱められ、単位制による選択履習が優勢になり、コースの弾力的な組み合わせが認められるようになる。また学生は簡単に、専門分野や教育機聞に自由に出入りし、またその聞を移動することができるようになる。こうした弾力的な教育課程の編成は、いま姿をあらわしつつあるユニバーサル高等教育にもひきつがれるが、しかしそこでは教育の構造性は失われ、段階を追って進む学習方式がくずれ、さらにコース聞の境界自体があいまい化していく。このように高等教育とはなにかについて支配的な概念が姿を消し、教育の形態・構造・基準などの否定が試験や評価の面にまで影響を及ぼすようになり、また学習と生活とをわける壁がうすいものになると、定められたコースの履習を求めることはむずかしくなる。(…)ユニバーサル段階になれば、大学で学んだからといって特定の職業に必要な資格がえられるわけではないから、成績評価の必要性もますますあいまいになっていく」(「高等教育の構造変動」in『高学歴社会の大学』東京大学出版会、一九七六年)。トロウは現代の預言者のようにまとめている。

いずれにしても、現在の文科省が言う「単位制の実質化」というのは、自学自修の第二の局面である「予習・復習」の実質化に特に向けられているが、それこそがシラバスのコマシラバス化なしにはできないことだ。「単位制の実質化」は、一言で言えばそのコマ(授業一回分)のシラバスの内容と同じくらいの詳細度で予復習の中身を書き込むことである。予復習の単なる時間を書き込むくらいでは「単位制の実質化」は不可能だ。

カリキュラムの重視ということと単位制の重視ということとをもし矛盾することなく理解するとすれば、各科目の仕上がりを可視化することと単位時間というものを内容の深化の時間性として理解すること、この二つを押さえることである。K.P.リースマンは、「近代化とはすなわち計量化である」と言い、「単位互換制」をマルクスの労働価値説の「復活」になぞらえて「世界史の皮肉」とまで揶揄している(『反教養の理論』法政大学出版局、二〇一七年)。リースマンも単位制を「学生の成績が一連の授業の成り立ちから切り離されていく傾向が生じる」と指摘しながら、単位制とカリキュラム ― リースマンは私がここで〈カリキュラム〉と呼ぶものを「特有の学問の体系性と方法論」と言っているが ― との齟齬を指摘している。その結果は「教育者と学修者との共同体」の崩壊である。「関心の中心を集めているのはもはや講義のテーマではなく、クレジット・ポイント ― ヨーロッパ単位互換制度(ECTS)に基づくドイツの単位数名称(引用者註) ― や帰属モジュール、単位互換数の算入法であることがわかる(…)そこから感得されるものはほとんどない(…)学生たちが真に熟練の域に達するのはクレジット・ポイントとモジュールの組み合わせを用いた曲芸の手腕においてということになりかねない」とリースマンは単位制に厳しい。リースマン自身は「教育者と学修者との共同体」のイメージをシェリングやフンボルトの大学論に基づいていくぶん教授主義(●●●●)的に展開しているが本稿では、単位制とカリキュラムとの関係をエリオットからもリースマンからも離れて、(あえて言えば)ヘーゲル的な時間性に基づいて「労働価値説」的に理解しておくことにする。

二単位科目であれば、最後の一五コマ目は一四コマのそれぞれの階段を確実に踏みしめて上がることなしに達成不可能な成果であるように組み立てられていなければならない。担当教員が一五コマ二単位の科目担当者になるということは、九〇分×一五回でないと話せないような深さ(●●)の授業内容を話すことができる ― それだけの専門性がある ― ということでしかない。もっと言えば、論文(一二〇〇〇文字程度の)を書くくらいの専門性だけではコマシラバスは書けないかもしれない。

深さと階段の意味は、たとえば小テストとは何かと自問するときでもはっきりする。毎コマか二コマ、三コマ置きに〈小テスト〉を実施するのはいいことだが、それを履修判定の一部として組み入れるのは(厳密には)間違っている。一コマ目が満点取れることと一五コマ目が満点取れることとは原理的には無関係だからだ。教員は、すべてのコマを終わったときに満点を取れるよう(あるいは六〇点以上取れる点数分布を意識して)各コマを積み上げているのであって、終わるまでの一コマ一コマは目標ではない。たとえば前半で小テストの平均九〇点の学生が後半で小テストの平均五〇点であった場合、小テスト全体の平均値は六〇点以上ということになり、その学生は合格点を取ることになる。科目全体の目的や目標に近づけば近づくほど点数が下がることもありえる学生の小テスト(小テスト点数のコマ分布)を科目履修の判定材料にすることは単位制の学生評価としては適切とは言えない。それでも小テストに意義があるとすれば、学生の自己評価(きちんと授業を聴いていたかどうか)、教員の自己評価(思ったように指導ができたかどうか)に使おうと思えば使える程度のこと。履修判定の一部に使うのであれば、初回ほど評価に傾斜を付けて、一回目から五回目までは七〇%評価(学生がその小テストで一〇〇点取ったとすれば七〇点の評価)、六回目から一〇回目までは八〇%評価などとやるしかない。

原則として小テストは、期末の履修判定試験が六〇点未満の学生の救済にあててはいけない。小テストの履修判定に関わる加点があるとすれば、あくまでも六〇点以上の合格点を取っている学生への恩情加点としてしか存在し得ない。

② 小テストでは問えない科目の〈全体〉

あるいはこんな小テスト論もある。たとえば「解剖生理学」の授業では、臓器単位で一コマ九〇分ずつ振り分けた授業になっている場合もある。一コマ目は「心臓」、二コマ目には「肺」…五コマ目には「肝臓」とかいうように。つまりコマが積み上がらずに単元毎に自立している場合には、小テストもそこで完結するわけだから、毎回の小テストはそのまま履修判定に使ってもいいのではないかと。この場合、期末テストは期末テストで「心臓」から二問、「肝臓」から二問というように小テストの外面的な(●●●●)総合版のような試験になるのだろう。

この問題の基本は、「観点別評価」の問題と同じだと思う。要は、肝心の(●●●)期末テストで五〇点、あるいは四〇点しか取れなかった学生をどう評価するかという問題である。小テストを履修判定に加えるということは、肝心の(●●●)期末テストで五〇点しかとれなかった学生を小テストの「平常点」で、たとえば一〇点加えて合格扱いするということだ。しかし、授業当日「心臓」の小テストで一〇〇点取れていた学生が期末試験では点数が取れずに、五〇点にとどまることを教員がどう扱うのか、ここが履修判定の課題になる。結局、「学んだときから時間が経ったので忘れた」ということだろうが、それは許されることなのだろうか。短い時間(授業直後)でなら一〇〇点取れるが時間が経つと忘れるのなら、何を教えても意味がないことになる。「パブロフの犬」、あるいは「スキナー箱のハト」のような条件反射で小テスト一〇〇点を取っているだけのこと。

日本の若者が一番勉強するときは受験勉強の時だと言うが、その意味は範囲が広範であることとINPUT(受験勉強)とOUTPUT(試験)との間の時間が長いことの二つがその勉強の要素になっているからだ。知識を身につける(●●●●●)ことなしには受験勉強を突破できない。内容が広範囲に渡ることとOUTPUTまでの時間の長さという二つの課題は「パブロフの犬」のような条件反射や単なる暗記だけでは突破できない。期末試験という半期の時間の長さにも耐えられない五〇点学生を合格扱いする問題はそこにある。試験は原則、INPUTされた時から長い時間をおいて、かつ広範囲にわたるINPUTから長い時間をおいて実施されるときにこそ学生の〈実力〉を測定できるものであって、それはその教員の教育力の実力を問う契機でもある。

さらに言えば、いくら単元別で臓器単位に授業を細分化しても〈人体〉とは何か、人体の〈要素〉とは何である(●●●)かが「解剖生理学」を理解することの本旨であるだろうから ― 三木成夫ほどにメタフィジカルな物語を作り上げる必要はないにしても ― 単元が進む毎に見えてくる全体(●●)(あるいは基本(●●))があるはずで、その内実こそ期末試験に結実させるべき単位制における履修判定の本来の在り方だと思われる。小テストの点数を履修判定(期末試験の六〇点未満)に加えるとすれば、ケアレスミスで数点失うときの恩情点(●●●)以上に意味はないし、それ以上の意味を持たせるべきではない。いずれにしても、単位制の科目を履修する意味は、時間数と内容(内容の深度)とが相関していることが前提なのだから、単元単位で分断されるコラム型の授業など本来は許されないことなのだ。

③ カリキュラム・リテラシーとしてのコマシラバス

一つの科目の内部でさえ、小テスト細分型の履修判定とかコラム型コマ構成などが横行している現状で、つまり一つの科目のなかでさえ〈カリキュラム〉になっていない現状で、科目自体を積み上げるカリキュラムなどできるはずがない。しかしそうであるにもかかわらず、なぜ教員は小テスト評価を含めた「観点別評価」などで履修判定をごまかしながら、そのことに鈍感であり続けるのか。科目の履修判定(期末試験)に第三者性がなく、授業計画は(単なる)授業〝計画〟として、実際やったところまでを試験すればいいという現状があるからだ。選択科目の多いカリキュラム、コラム型授業の多いカリキュラムほどそうなる。選択科目とは他の科目との接続性のより希薄な科目なのだから、失敗しても誰の迷惑にもならない。途中で終わったかどうかさえもわからない科目でしかない。

その上、履修判定評価が曖昧であるとすれば、選択科目だけではなく必修科目さえも科目内部で崩壊している。つまりシラバスは「ペースメーカー」にはならず、教員自身の「ペース」そのものが存在してない。「経済学Ⅱ」よりも難易度が高い「経済学Ⅰ」、「経済学Ⅱ」よりも易しい「経済学Ⅲ」がある理由は、その種の「ペース」が不在だからだ。一つ一つの階段自体が崩壊しており、階段でさえない。これでは〈カリキュラム〉は存在し得ない。極端なことを言えば、経済学部の科目名なら、「経済学Ⅰ」~「経済学LX」までの「ナンバー」(四年間分の通しナンバー)だけでよく、選択科目もゼロにするくらいの気持ちで取り組んでこそ初めて〈カリキュラム〉は存在することができる。連続する二、三科目さえ管理できない大学教学体制で、どうやって選択科目が多数あるカリキュラム ― 選択科目が増える度にポリシー管理変数が複雑になるカリキュラム ― の仕上がり人材像をコントロールするというのだろう。

現在のところ、カリキュラムを意識した、つまり他の科目との接合を意識した科目運営を配慮すべきだと思っている大学教員は、三割くらいはいる(※20)。カリキュラムがほとんど機能していない現在の大学において、この割合は私にはとても有望な割合だと思える。「多様な学生」を前にして、科目連携の意識は日増しに高くなりつつある。しかしカリキュラムを考えようと考えまいと、自分が担当する一つの科目内の一五コマの階段自体がカリキュラムであることに変わりはない。自分の科目のカリキュラム構築ができない教員たちが科目を超えた連携を模索できることなどありえない。まずはコマシラバスが書けることがカリキュラム・リテラシーの基本なのだ。

※20 小方直幸が、全国の工学系、法学系、経済学系の大学教員を対象に実施した「大学教員の授業観と教育行動」調査による。調査対象は二二〇五名。回収率は三一%(「大学の授業の何が課題か」in「高等教育研究 第一七集」玉川大学出版部、二〇一四年)。

④ 教育と研究との接点としてのコマシラバス

④-一 教員はなぜコマシラバスを嫌うのか

このリテラシーに習熟することは、教員はシラバスに追われて〝機械のように〟授業をやるしかないということになるのだろうか。授業は〝生きもの〟であって、その躍動性を殺ぐのではないかという、何度も再生するコマシラバスへの懸念だ。しかしシラバス=コマシラバスの授業内容は、中等教育までのように〝学習指導要領〟に拘束されて教育目標を強制されるものではない。機械のような授業をやるとすれば、自分が〝自由に〟書いたコマシラバスの記載が機械的なだけのこと。シラバスを生きたものにするかしないかは大学教員の力量にのみ関わっている。

たとえ〝自己管理〟であっても、「授業は計画通りにはいかない」と思うのなら、〝復習コマ〟や〝踊り場コマ〟(※21)を一五コマ(二単位九〇分×一五回授業の場合)の間に二回程度挟めばいい。そのような進行のバッファー(buffer)を入れると中身の厳選が必須の課題にもなるが、〝機械化〟を嘆く教員のシラバスは、大概は「あれもこれも」の内容になっているものが多い。あれこれの既成の教科書や参照資料などの見出しを任意に拾い、それを赴任先のシラバス(コマシラバス)書式に流し込んだりすると、大抵の場合、「先生、時間足らずで終わりましたね」と、学生に突っ込まれることになる。コマシラバスの記載が形式的、機械的なのだ。

※21 たとえば、先の「人間環境学」一五コマ講義の場合、六回目と一一回目に〝復習コマ〟として、一回目~五回目、七回目~一〇回目の進行スピードを調整するコマを置いている。単位制の授業コマで「復習」コマという言葉を本気で使うわけにはいかないが、緩急をつけるという意味でコマ、あるいは〝バッファー〟コマを挿入するということだ。こうすると〝生きもの〟としての授業の〝機械化〟〝形式化〟も避けられる。

「あれもこれも」型とは別に、研究室などでコマシラバスを書いているうちに概念連鎖が盛り上がり、どんどん書き込みたくなってきて内容自体が膨張してしまうということもある。それでは、コマシラバスの記載がコマシラバスにもかかわらず概念概要的なものにとどまってしまう。たとえ「詳細」であっても。

両者とも実際の授業では必ず破綻する。こういったタイプの教員は、コマシラバスがあろうがなかろうが、もともと授業が苦手な教員であって、こういう教員にこそコマシラバスを書いてもらって差分の意識(計画倒れの意識)を持ってもらう必要がある。授業が苦手な教員ほどコマシラバスを嫌うのだから。「あれもこれも」の内容になり概念膨張したようなコマシラバスになるのは、結局その九〇分で必ず押さえなくてはならないことは何なのかについて自覚が足りないためであって、その意味は、今日の仕上がりの成否が次のコマ、次の科目の展開に影響を与えることに配慮が足らないということなのである。

売れっ子人気講師みたいな教員や実務家教員は、二単位授業を持ちこたえる力が不足しており、前者は講演のような授業をやり、後者は実務経験の自慢話に終わる授業になりがちだ。こういった教員たちは、授業コマ(の成果)を積み上げる、科目(の成果)を積み上げるという感覚が薄い。毎回が単発の講演のような人物主義授業 ― 教員である私のもろもろを知って欲しいというような ― になる。シラバスやコマシラバスを嫌う傾向の本質は、積み上げることを嫌うことにある。

④-二 長い時間をかける教育としての大学教育とシラバス

しかし狭義の生涯学習とは異なり、学校教育における教育の特徴は長い時間の教育、時間を積み上げる教育にある。六年間(小学校)、三年間(中学+高校=六年間)、そして四年間の大学教育。長い時間の教育であるにしても中等教育までの教科に分断された教育に比べれば、大学教育こそが唯一四年間を一つの科目のようにして構成できる特徴を有している。大学教育こそが〈カリキュラム〉教育が可能な学校(大学)の本質を有しているのだから。学習指導要領のない自由な大学においてこそ、教員がその専門性において自ら自由に書き込んでいく〝学習指導要領〟としてのシラバス=コマシラバスが前面化する。大学教育の自由とは、計画を詳細化できる自由であって、授業計画は毎回書き下ろしの教科書を書ける(はずの)大学教員の専門性を反映している。

シラバス(コマシラバス)とは、文科省が「教育と研究」と言わずに「教育研究」と一体化して使う場合の要(かなめ)の内実となっている。実際、コマシラバスを書き進むときに中身が具体化せず形式的になるのは、「授業が苦手」というよりはそのコマのテーマが自分の専門性の薄い箇所であったりする場合も多い。二単位一五回の授業を担当する、そのシラバスが書けるというのは、教育能力以前の専門性(研究専門性)に関わっている。だからこそ、アメリカの学会は、「日本の学会以上に、専門教育の実践についての情報を豊富に提供している」(苅谷剛彦・前掲書『アメリカの大学・ニッポンの大学』)。学会(研究)と教育とが分離している日本の教授たちはだからシラバスを書くことを嫌う。しかし自分の授業の〝教科書(コマシラバス)〟もまともに書かないで、「教育ばかりやってられない」というのは本末転倒なのである。そもそも蓮實重彦(第二六代東京大学総長)さえ「教育の重視」ということを言い出す時代なのだから(『私が大学について知っている二、三の事柄』東京大学出版会、二〇〇一年)。

敢えて言えば、一回九〇分の授業トークを有意義にもたせるためには一〇〇枚(四〇〇〇〇字)くらいの論文が書けるだけの能力がないと不可能である。トークは場合によっては書き言葉(論文)よりも圧縮力が高い。三〇〇枚の論文を書いても、何が書いてあるのか話してみて、と言われて、九〇分×一五回も話し続けられるのかといえば、そんなに簡単なことではない。そもそも各大学で行われている大学教員採用審査は、大概は担当予定科目を提示して、それに耐えるだけの論文数や論文の質をチェックしているのだから。それは結果的には、この教員は少なくとも二単位のシラバス(コマシラバス)が数科目分書ける専門性を有しているかどうかを審査しているわけだ。

したがって授業が生きものだからというのならば、論文も生きものだろうし、生きものには生きるための法則やルールがある。ストックのない生命は存在しない。そしてそのストックの有無を検証することがテスト(試験)の存在だ。

一コマ九〇分の授業の最後に小テストなどを一度でもやったことのある教員なら、思ったように学生が理解してはいないことはよくわかっている。授業「活き活き」派や「アクティブ・ラーニング」派の教員たちの授業は、テストすれば惨憺たる試験結果になる。色々と話したけれども何が核(ストック)となっている話なのかへの留意がない授業は小テストをやっても平均六〇点程度の授業にしかならない。標準偏差も大概の場合二〇.〇以上になる。その結果を見て「やる学生はやる、やらない学生はやらない」とうそぶくことになる。

喋りっぱなしで授業を終える教員は、「必要なことにはすべて触れてある」という言及主義型の授業を行い、学生の身につくプロセスまでを追わない。身につくところまでの成果の可否を意識して「授業を終えた」という自己評価をしない。いつも言及主義で終わる。シラバスも(教育・学習目標を)書くだけ書いて終わり。こういった教員は、コマシラバスを書いても概念概要型になり、「言及はしてある」というように書き終える。身につくプロセスを追うのがコマシラバスの意義であるにもかかわらず、これではカリキュラム(他の科目への仕上がり接続)を担う科目のシラバスにならない。

結局、コマシラバスは授業を機械化、マニュアル化し、生きものである授業を平板化するという批判は、シラバスを平板に書いているか、自分勝手に書いているかの裏返しの反応に過ぎない。自分が教えたいことについて学生の理解過程を追うシラバスを心がけるなら、コマシラバスは詳細化した方がいいに決まっている。

④-三 「できる」評価=「行動目標」評価における行動主義(behaviorism)

実習授業の場合も、教材や教具、実習設備に紛れて(●●●) ― さすがに実習最中に寝ている学生はいないため ― 、一人一人の学生の実質的な仕上がりに鈍感になってしまう場合も多い。実習仕上がり試験も「よくできた」「普通」「なんとかできた」(あとは「不合格」)の三段階程度にとどまることも多く、せめて五点差の解像度で ― つまり、一〇〇点満点を二〇段階の評価解像度で ― 、合格グループを分布させる必要がある。不合格組の補習も努力主義評価で「それなり合格」扱いする場合も多く、(大学であるからこそ)知性化すべき(●●●●●●)実習評価の体制もまだまだ不十分だ。

そんな実習授業の「細目レベル」こそ、きちんと詳細化して書き込むべきなのである。実習は寝ている学生がいない分、講義授業よりも授業の凸凹が見えづらい。だからこそ、「細目レベル」の詳細化と履修判定(期末テスト)の解像度との整合性を取る必要がある。「講義のシラバスはまだ書きやすいが、実習のシラバスは書きづらい」と嘆く教員がいるが、そんな教員はほとんどの場合、解像度の低い実習試験、実習補習、その追再試で授業を終えている。実習授業において最悪の評価指標が「できる」評価だ(先の佐藤たちが推奨する「行動目標」評価、あるいは「Can-do」評価)。これはいかにも客観的で実践的な指標のように見えるが、たとえば「トリプルアクセルができる」とか「一〇〇メートルを一〇秒未満で走ることができる」などのように〈行動〉がただちに(●●●●)〈質〉を意味するような「できる」目標でない限り、教育目標にはならない。しかも〈行動〉がただちに〈質〉を意味するような目標とは、常人では不可能な(オリンピック選手でなければできないような)目標を掲げる場合のみだ。

たとえば「ピペットを適切に扱うことができる」はその行動に伴う質をただちに意味しはしない。「適切」と言っても、数多の水準があるからだ。「適切」とは何かこそ、「細目レベル」で刻むべき内実であって、刻む段階の数がピペット操作教育の〈質〉の諸段階(解像度)を意味することになる。〈実習〉単位が〈講義〉の二分の一しか与えられていない現状は、〈行動(ビヘイビア)〉よりも重要な行動の〈質〉(行動の「細目レベル」)が問われてこなかったからだ。実習が授業時間内に限定されているからと言って、実習には予復習指示ができないというのは、あまりにも行動主義的(●●●●●)ではないか。〈行動(behavior)〉だけなら、猿だって人間と同じ(●●)ことができる(●●●)。実際、行動主義心理学では、人間と動物との間に質的な断絶など認めていない(※22)。

※22 「行動主義behaviorism」― 私ならbehaviorismを「外貌主義」と訳すが ― についてのより進んだ言及については拙著『努力する人間になってはいけない ― 学校と仕事と社会の新人論』ロゼッタストーン社、二〇一三年)を参照のこと。

実習教育目標自体の解像度が、「できる」表現に行動主義的に終始する限り教育成果は期待できない。わいわいガヤガヤ型の演習授業の場合も同じ事が言える。実習や演習のような「アクティブ(アクティブ・ラーニング)」型の授業こそ、「細目レベル」の解像度を上げる必要がある。大学の履修判定はどんな授業であっても、Behaviorismに陥ってはいけない。

「演習(ゼミ)」授業などもシラバスが曖昧な「わいわいガヤガヤ」型の授業にとどまり続けている場合もある。「学生の基礎学力が低い」と嘆く大学に限って、「わいわいガヤガヤ」型演習が多いこともある。しかし〈演習〉は、すでに学習主体にそこそこの知識ストックがあると認められている場合にしか成功しない。「知識」INPUT型だと学生が寝てしまうので、「演習」でなんとか盛り上げるというような演習こそシラバスが書けない(●●●●)演習になる。「私は演習担当なんですが、詳細シラバスをどう書けばいいですか」などというような演習授業なら、もうやめた方がいい(※23)。講義で充分な教材・資料を用意できない教員が演習でまともな教材・資料を用意などできないからだ。しっかりとした講義が成立していない中で演習をやっても成果は出ない。大学のカリキュラム目標が何になるにせよ、その目標の成否の鍵を握るのは講義授業(知識INPUT)である。講義が成功しないのに、実習もフィールドワークもインターンシップも成功するはずがない。演習、フィールドワーク、インターンシップなども講義とセットにしてカリキュラムを組み、成績優秀学生しか参加できないような仕組みを作らないと「わいわいガヤガヤ」型演習は意味がない。演習におけるBehaviorismは、「寝てはいない、起きてはいる」というものにとどまる。カリキュラムにおける科目接続とは、講義であれ、実習であれ、言及や行為(ビヘイビア)(みかけ)の連鎖ではなく、質的な(●●●)仕上がりの連鎖でなければならない。ある科目の受講は、それより時間的に早期に受ける他科目のシラバス主題(教員の教育目標=学生の学習目標)を〝それなり〟に理解していることが前提になっている。これを「単なる(●●●)目標に過ぎない」と言ってしまうと、科目「連鎖」はあやしくなり〈カリキュラム〉は崩壊する。

※23 「講義(lecture)」の原義はラテン語で「「読むこと(lectio)」を意味する。この「学部段階」の講義が元になってはじめて「上級学生向けの授業形態」である演習的な「討論(disputatio)」の授業がやっと始まる。

川添信介は次のように言っている。「中世の大学の特徴の一つはカリキュラムが厳密に設定されていたということである。それぞれの学問分野において権威として認められていた書物によってカリキュラムは構成されていた。教師も学生も自己流に好みの内容を教え学ぶということはなかったのである。その書物は神学部の場合にはまず聖書であり、次の段階ではペトルス・ロンバルドゥス一一〇〇頃~一一六〇)の『命題集』であった。学芸学部では(大学や時期によって変化するが)学部段階で主として「オルガノン」、修士段階になって自然学関係の書物や『ニコマコス倫理学』『形而上学』などとされていた。したがって、中世の大学の授業の基本は教師が権威あるテクストの意味を解説することであって、これが『読むこと』を意味する『講義(lecture、lectio)』という授業形態である。『読むこと』は自分の解釈を示すことであるから、この講義の文字による記録が『注解書』というかたちでわれわれに残されている。だが、中世の大学における教育の最大の特徴とされるのは『討論(disputatio)』と呼ばれる上級学生向けの授業形態である。教師が討論のテーマを、たとえば『神は存在するか』という問いのかたちであらかじめ提示しておき、討論当日にこの問いに肯定的立場の学生と否定的な立場の学生がなんらかの根拠によって自分の立場を弁証し、その後に教師が裁定を下し、さらに両方の学生の根拠に批判を加えるというスタイルをとるものであった。その記録は『討論集』という形式で残された」。討論は、注解のプロセスの上に位置付いている。「この授業形態の起源は明確ではないが、本来は『講義』のテクストが含む難解な個所についての解決を得ようとして始まったと考えられている」と川添は続けている。後に、トマス・アクィナスの『真理論』のように「特定のテキストを離れて、教師の自由な問題設定と議論構造をとるようになった」(『哲学の歴史(第三巻 ― 神との対話)』講談社、二〇〇八年)と川添は言うが、それもまた「注解書」の歴史的な蓄積の上でのことである。「講義(lecture、lectio)」が崩壊している大学ほど〝討論〟だらけの「演習」をやりたがるが、それは本末転倒した事態なのである。

ハーバードのサンデル「白熱教室」も「討論」の場面だけが取りあげられて、そこだけをマネするお調子者授業も日本で流行ったが(まるで「アクティブ・ラーニング」の見本のように)、サンデルの授業さえ、前半は「正義」なら「正義」についての学説を扱い、その後で具体的な事例を扱って学生たちとのやりとり(あるいは学生同士やりとり)が行われている。世間的に取りあげられているのは、後半のやりとりが中心だが、この講義の弱点は、前半の学説と後半の「討論」の内容とが有機的に結びついていないことだ。学説を扱う前半では、サンデルは普通の講義をやっているに過ぎない。しかもこの前半の「講義(lecture、lectio)」で言及されるテクニカルタームを使って「討論」が盛り上がるわけでもない。ハーバードの学生さえ幼稚な自分の意見をやりとりしているだけで前半の学説を踏まえた討論になっているわけではない。討論から学説へ、学説から討論へという流れができれば、もう少し〝知的な〟討論になると思うが。そもそも古典の学説はそれ自体が討論を蔵したもの。多様な個人同士の「討論」を超えた討論を一冊の古典はそれ自体で蔵している。もはや言うまでもないというほどに。その認識からしか「討論」は始まらない。あの教室で目立った発言をしている学生たちの背後に、その学説(学説内自身の対話と学説との対話)に沈思するまともな学生たちがたくさんいるに違いない。勉強している学生ほどあの「白熱教室」では発言はしない。「討論」の本来の目的は「学説」、あるいは「原典」により深く分け入っていくためのものであるからだ。

数年前、福澤諭吉の『学問のすゝめ』感想文コンクールの審査委員(猪瀬直樹さんと二人だけでの審査だったが)をやったことがあった。感想文の書き手は中学生・高校生が中心だったが、どの感想文も福沢諭吉の『学問のすゝめ』のあれこれのテキストについて、「これは間違っていると思う」とか「これは賛成です」という〝感想〟にあふれかえっていた。自分の意見を言う前にテキストを丁寧になぞる訓練が総じてできていなかった。理由は(後で知ったことだが)、学習指導要領などに「自分の意見を持って感想を書くこと」などといったような指導を推奨する記述があるとのこと。こんな指導は、テキストにまっすぐに向かう姿勢を殺ぐことでしかない。古典、あるいは学説への冒涜に過ぎない。そもそも自分の意見を言うことを優先させるのなら、〝先生〟とともに(先生の指導を仰いで)テキストを読む意味はない。歴史を超えて残るテキストに対峙すれば、普通は、「間違っている」と簡単には言えない何かがあると思わせるところからしか感想文指導は始まらないはず。「白熱」すべきなのは、自分の意見を言うことへの白熱ではなく、テキスト自体が有する白熱に白熱することでしかない。

もっとも演習授業が「講義」授業でさえまともに機能しない大学の今日において減らない原因は、なにも「アクティブ・ラーニング」の隆盛にあるわけではない。実際、週持ちコマ数六コマ(一週間に一回九〇分の授業を六回担当する状態)の教員であっても、「講義」六コマ担当ということはほとんどなくて、そこには「演習」も二コマくらいは入っていたりもする。「講義」六コマでは〝身が持たない〟からである。しかもその六コマがすべて別科目の六コマであるとすれば、授業準備は大変なことになる。「講義」における一コマと「演習」授業の一コマでは授業負担の質が違う。シラバス(コマシラバス)の濃度がそれを語っている。「演習」授業のシラバスなどでまともなものは何一つない。現場では「演習二コマあるから週六コマでもやれるでしょ」というような教員へのお願いは日常茶飯事なのだ。その上、授業準備が嫌いな教員は、「講義」授業でさえ演習型の発表授業やディスカッション型の授業にしたりもする。文科省が予算を付けてまで導入しようとしている「アクティブ・ラーニング」はまともな授業準備ができない教員にとっては〝救いの神〟のような授業なのである。

⑤ カリキュラム体系の一部としてのアセスメント・ポリシー

⑤-一 履修判定指標の必要性 ― 科目間接合とカリキュラム

科目と科目の接合性の度合いを測るものが期末試験(履修判定試験)の点数やその点数分布である。言及主義の限界は、①履修判定試験の内容 ②履修判定試験の点数分布(標準偏差) を見ればわかる。

期末試験の内容は以下の三つの観点からの整合性を問う必要がある。

① シラバス=コマシラバスと期末試験の内容との整合性

② 実際の授業とコマシラバスとの整合性

③ 実際の授業と期末試験との整合性

(※この三つの絡み合いは「シラバスアンケートの実施」の節で再度詳述する)

シラバスも授業もそう悪くはないのに、期末試験の内容が杜撰なものはいくらでもあるし、逆に期末試験の内容はとても立派なのに、シラバスも授業も杜撰という場合も多い。大学における期末試験は、中等教育以下の試験に比べてもお粗末なものが多い。そもそも難易度設定が個々の教員任せになっているために、六〇点合格の意味がないも同然。他科目との接合性以前の問題が多すぎるのだ。GPA評価が効果的に機能しない原因もそこにある。今回の「高等教育の負担軽減制度」利用受け入れ校側の「機関要件」にも、「厳格な成績管理の実施・公表」が義務付けられているとおりだ。本来は、シラバスを作成する場合に、試験指標も、シラバス項目の一つとして書き込む書式を用意しないと、この三つの整合性は取れない。

私たちの大学では、シラバス=コマシラバス作成と同時に、期末試験(履修判定試験)の指標(履修判定指標)も記載し、シラバス=コマシラバスの巻末に「履修判定指標」を五~一〇指標程度挙げている。これは通常、各大学で「授業の目標」「科目の目標」「到達目標」などという言葉でシラバスに記載されてきたものだ。

しかし、これらの「目標」記述は、結局は、履修判定の指標として具体化しないと意味がない。目標が具体化するのは、期末試験(履修判定試験)においてのことだからだ。従来、これらの「目標」は概念概要型シラバスと同じように、概念的な目標記述にとどまっていた。しかし目標を概念的に記述しても、それらが一五回授業(二単位授業)の中でどんな関連をもって展開するのかが見えない限り、ほとんど意味のない記述にとどまる。目標にもインカネーションが必要なのである。

ちなみに私たちの大学では、履修判定指標は、「履修指標」「履修指標の水準」「キーワード」「配点」「関連回」と五個の要素で書き込んでいる(※24)。「履修指標」は、何を履修のテーマにするかの「何(何を)」、「履修指標の水準」は、その「何(何を)」をについてどの程度に掘り下げた内容を問うかの水準。「キーワード」は、その「水準」を構成するキーワード。「配点」は一〇〇点満点における各指標の配点。「関連回」は、「履修指標」「履修指標の水準」「キーワード」までの理解の鍵を握る授業回(一五コマの内、どこでその話をするのかの関連回)の提示となる。なお履修指標(五~一〇指標)は、シラバス=コマシラバス書式表の最後に記載して、授業開始日に科目毎に配付するシラバス=コマシラバス資料と一体化させる必要がある。そうすることによって、学生たちは毎回の授業が何を目指して進んでいるのかをシラバスの巻末の履修判定指標と照合しながら受講することができるようになる。

私たちの大学の「履修判定指標」の実際の記述は以下のようなものとなる。

※24 以下は、私たちの大学の「建学の精神」を説明する「人間環境学」講義(九〇分×一五回の二単位科目)「履修判定指標」の事例から。

これらの指標提示は試験内容とその解答を前もって開示しているような体裁を有しているが、この提示の目的はそこにあるわけではない。時間的に進んできた一五回が何を基盤にして(何を目標にして)成立しているかの提示がこの指標提示の意味。一五回のコマシラバスをもう一つ別の観点から解釈し直す(●●●●●●●●●●●●●)ための指標提示である。「関連回」の提示をみても、必ずしも関連回が連続していない指標もいくつか混じっているが、これらは理解の道筋と理解の目標とが必ずしも同じものではないことを意味する。こういった理解のジグザグを反映するからこそ、一五回を振り返る「目標」(履修判定指標)の提示は意味を持つ。何より、授業の中身を立体的なものにできる。

④ -二「アセスメント・ポリシー」は「観点別評価」では代替できない

最近、文科省は三つのポリシー(アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー)に加えて、アセスメント・ポリシー(Assessment policy)を付け加えるようになった(※25)。

※25 最近は、これらが「入学者受入れの方針」「教育課程編成・実施の方針」「卒業認定・学位授与の方針」「学修成果の評価の方針」と日本語で表記されるようになっている。噂によれば中教審の委員から、なぜわざわざ英語で表記するのか、との発言があったらしい。

その基本となるのが科目の単位認定(履修判定)にかかわる方針なのだが、この新方針は、九〇年代初等に始まった(中等教育における)「観点別評価」の方針開示か、その亜種に代替されそうな気配もある。

たとえば、「期末テスト」五〇%、「小テスト」三〇%、「レポート」二〇%などというような評価のポートフォリオがシラバスで表示されている大学も多々存在している(※26)。ひどいものになると、質問点、出席点などという「観点」をいまだに挙げる大学も存在する。これも確かに〈アセスメント・ポリシー〉の一部をなすかもしれないが、本来の〈アセスメント・ポリシー〉は、「期末テスト」自体の評価方針(評価基準)、「小テスト」自体の評価方針(評価基準)、「レポート」自体の評価方針(評価基準)などを掲げることである。

※26 ちなみに、私はこの「観点別評価」自体が中等教育、高等教育の教育力を大幅に殺いだものだと思っているが、すでにそれは別稿で詳しく論じているので ―「大学入試改革の時代錯誤について ― 『人物本位入試』は階層格差を拡大する」(「教育と医学」慶應義塾大学出版会、No.七三三号) ― 、ここではその問題に触れないことにする。

なぜそれらの基準自体が具体的に示されないのか。理由ははっきりしている。ほとんどの教員は、シラバスを書くときには(半年近く実施が先になる)試験内容のことなど考えていないからだ。「シラバスを書くのでさえ面倒くさいのに、試験方法やその基準開示などやっていられるか」というのがほとんどの教員の現状だろう。

しかし授業計画(シラバス)を書き上げるときには、その計画の〝成果〟がどんなふうに確かめられるのかを同時に示すべきなのだ。むしろ〝成果(あるいは目標)〟から逆算して授業計画は書かれなくてはならない。目標なしに計画を立てても意味がないからだ。それを棚に上げて、評価割合を観点別に挙げても、いったいその割合の提示が何を意味するのかは全くわからない。おそらく〈目標(試験指標)〉と〈計画〉とが別々に立てられている分、教員は観点別の割合くらいしか思いつくことがないのだ。この程度では、おそらく学生は「期末テスト」の割合が低い授業の履修に傾きがちになるに違いない。試験日一回で決まる〝リスク〟が低くなるからだ。その程度の「ポリシー」開示にすぎない。

しかし〈アセスメント・ポリシー〉の内実はそこにはない。その本質は、どんな要件をどの程度満たしたらその科目を履修したことになるかという基準の開示である。それは同時に科目同士縦横の接合性(=カリキュラム)の基準でもある。シラバスが目指すところがアセスメント・ポリシーの開示にあるとすれば、あるいはアセスメント・ポリシーの具体的な実現の過程がシラバス=コマシラバス編成にあるとすれば、シラバス・ポリシーのないアセスメント・ポリシーは存在しえない。むしろアセスメント・ポリシーはシラバス・ポリシーに内属しなくてはならない。言い換えれば、「なぜこんな試験をするのか」の説明文書がシラバス(コマシラバス)なのである。シラバスは、単位(単位制における)の内実を示すものだからだ。試験の在り方と関係のないシラバスはないし、シラバスと関係のない試験もあり得ない。

さらに言えば、目標(履修判定指標)までの長い授業過程(コマシラバスの一五回展開)を追って科目全体を評価するのはその長さや詳細さも含めて困難も多いが、履修判定指標のそれぞれの項目を見て、「こんな問いかけに答えられるようになる授業なら、ぜひ受講してみたい」と思う学生や学内外の関係者も出てくるだろう。その意味でも、履修判定指標は単なる受験ツールではなく、シラバスの一部でなければならない。

⑤ -三 シラバスアンケートの実施

こういったシラバスと履修判定指標と実際の授業運営の関係の実質化は、シラバスアンケートが鍵を握っている。通常、アンケートは最終回の授業で取る場合が多いが、それでは試験評価ができない。

学生がシラバスをまともに読まないのは、試験内容と密接に関連している「授業目標」「科目の目標」「到達目標」などの記載が杜撰か、試験内容自体が「目標」の記載内容とかけ離れているかのどちらかだからである。しかも授業自体がどんなに杜撰でも、試験判定(試験内容)に関心のない学生はいない。だとすると、最終回の授業で取る授業アンケートは、学生の関心(シラバスおよび授業運営全体への関心)の一番希薄なところでのアンケートに過ぎない。大切なことは、試験評価からする授業計画(シラバス=コマシラバス)+授業運営全体の評価アンケートを取るべきなのである。

私たちの大学では、「シラバスアンケート」(※27)と称して、試験終了後五分くらい時間を取って以下六項目のアンケートを取っている。

1. あなたは、コマシラバスを授業の度に持参して使用していましたか

2. 教員は、授業中、コマシラバスに言及していましたか

3. コマシラバスと実際の授業とは一致していましたか

4. コマシラバス(履修判定指標)と実際の試験とは一致していましたか

5. 実際の授業と実際の試験とは一致していましたか

6. 授業は全般にわかりやすかったですか

この集計(すべての項目で、良い評価で二段階、悪い評価で二段階、合計四段階の格差を付けた四択アンケート。最良評価で一〇〇点、次良の評価で六七点、次悪の評価で三三点、最悪の評価で〇点で、期末に、科目ごと集計実施)を行うと、試験評価を含めたシラバス評価と実際の授業運営全体の授業評価が完成する。教員同士でもできない試験評価 ― シラバス評価さえなかなかできないのだから ― 、かつシラバスには目もくれないが試験内容には関心のある学生の試験評価を知的に行うためにこそ、履修判定指標の詳細化とそれに基づくシラバスアンケートは必須だった。おそらく履修判定指標とセットでシラバスアンケートを実施している大学は全国でも私たちの大学だけではないか。

※27 なお、私たちの大学では、この「シラバスアンケート」を含めて二種の〈学生アンケート〉を取っている。期末のアンケートが「シラバスアンケート」、期中のアンケートが「授業アンケート」となっている。「授業アンケート」は「期中」七回目~八回目に取るアンケートで、期末で大量落伍者を出すような気配のある授業に対して授業改善を求めるためのものだ。期末アンケートで「まったくわからない授業だった」と学生からの評価の結論を得ても、それは〝後の祭り〟。一五回の苦渋の受講を放置するわけにはいかない。そのための「期中」アンケートである。授業の翌日には集計結果がでて全学で共有する体制ができている。

(四)「コマシラバス」という言葉と一〇年後のシラバス論

① 教員の自己管理のためのコマシラバス

私が「コマシラバス」という言葉を最初に使ったのは、一九九八年だった。その時にはインターネットで検索しても三つしかその検索がヒットしなかった。その三つは、主には小学校の「教案」に使われていたものだった。

しかし、私が「コマシラバス」という言葉を思いついたのはそれとは全く別個の動機からだった。

あるとき、カリキュラム議論ばかりしていないで実際の授業をみんなで見てみようという提案があり、五〇クラスの授業(五〇科目)を、学科を超えて見学。見学者も当該学科を超えた教員が含まれていた。毎回一〇人くらいの教員が見学に入った。授業終了後、授業担当教員を交えて、「この授業をどう思うか」と見学者に振ったが、意見はまちまち。「いい」と言う教員もいれば、「これはまずいでしょ」という教員もいて、評価が決まらない。話を聞いていると、ほとんどの発言は授業法に関わるものばかりだった。「板書が下手だ」「教壇にばかり張り付いてないで教室の後ろにも回れ」「教材の使い方がよくない」「声が小さい」「授業にメリハリがない」「早口でよく聞き取れない」などなど。

これらの評価は、評価者が「私はそうではない」と言っているだけのこと。声の大きな人は小さい声の人に「小さい」と非難する、板書のうまい人は「板書が下手だ」と指摘する、そんなことの応酬になる。そのように大概の授業評価会は、「私はそうではない」という議論に終始する。そしてその反対現象を少し整理して列挙すると、「インストラクショナルデザイン」体系ができあがることになる。全く不毛な。

大概の教員が自分の授業に受講生以外の他人を入れたがらない理由は、メモ帳以外にろくな資料も持たずに入室してくる見学者の授業評価が自分の方法を押しつける授業法議論にとどまり、それ以上のまともな感想を聞いたことがないからだ。この拒絶反応は健全なものだ。そんな経験をしたのが、二〇〇〇年を前にした私の授業評価初体験だった。しかしなぜそんなことになるのか。おそらくそれは、見学した授業のその回の授業目的を示す文書や資料が授業内はもちろんのこと学内のどこにも存在していないからだ。

当時存在していたのは、旧来型の科目説明としての「授業概要」(授業計画)でしかなかった。ところが見学の対象としての授業評価は、個々の毎回の授業に対して行われるものであって、科目概要(●●)の批評ではない。科目概要の批評など大学教員同士でやり始めたらつかみ合いの喧嘩にしかならない。何時間かけても決着は付かない。その意味でも、〈概要〉にとどまる限りは、評価の手前で終えることができる。粗(あら)が目立たない。というより〈概要〉だけでは評価に手を付ける方法が存在しない。普通に授業見学しても、この授業が何をどの程度教えれば教員の本望を果たした(果たせる)ことになるのかの資料や情報が存在していないからだ。たとえ「講義ノート」が存在しているとしても開示されてはいない(開示を前提にしていないからこそ、それは「ノート」と言われている)。つまり科目(●●)目標はあっても、授業評価できるだけの授業(●●)目標が存在していない、共有されていない状態だった。あっても一、二行、概念概要的に書かれているだけだったのである。

授業目標の開示のない、その資料が不在の授業を何回見学しても授業法議論にとどまるのは明らかなことだった。授業法議論は、そもそも授業目的、授業目標にしか従属しない。「その教育目的なら、この方法はまずいよね」「この試験に合格点を取らせるつもりなら、この方法はまずいよね」と指摘しない限り、授業法議論は成り立たない。どんなに「アクティブ」に授業が盛り上がっていても厳粛な試験に合格しない限り意味はないからだ。目的に応じて方法も変わる。目的の数だけ方法も多種多様だ。授業法議論は授業目標の自己管理としてしか意味を持たないわけだ。

したがって、授業評価を有効に効かせるには、毎回の授業目標ができうる限り具体的に開示される必要がある。「シラバスではなくて、コマ(●●)シラバスが必要なのだ」と。「コマシラバス」という言葉は、そのときに浮かんだ言葉だった。もちろん、それは授業評価に終わる授業評価(評価主義的な評価)のためだけではなかった。教員も学生も、今日の授業で何を教えるべきか(学ぶべきか)の情報共有がない。だから評価の基準がない。こんな段階で学生アンケートを何回取っても授業改善につながることはない。学生アンケート自体が授業法評価 ― 「授業の進行は適切でしたか」などの ― か、心理主義的な評価 ― 「授業に満足していますか」などの ― に終始するだけのことだ。〈学校(大学)〉が組織的に授業評価できる環境にないという結論は、教員自身が授業評価(授業自己評価)できる環境にないということを意味している。

これは私にとって深刻な事態だった。干渉主義的な、そして管理主義的な授業評価を招来する原因はむしろ自らの授業目標を具体化したり、詳細化したりしていない教員自身にあったのだから。またそういった体制を取ることなく、〝神聖な〟教室に土足で入るかのような(無益な)授業評価会を重ねる管理職や同僚教員にも問題があった。授業評価の前に取り組むべきなのは、コマシラバスだったのだ。コマシラバスのない授業評価はすべて干渉主義でしかない。言い換えれば、「インストラクショナルデザイン」FD研修を教員が受講して、自分が担当する科目のコマシラバスに変化がない研修は全く意味のない研修なのだ。そこから、私たちのコマシラバスの書式開発が始まった。これは時間単位の教育目標を共有する方法だったのである。まず何よりも教員の自己管理のための。

② 生涯学習的なコマシラバス

②-一 学校教育の学生は生涯学習的な受講主体ではないということ

もう一つの私のコマシラバス動機は、生涯学習論に関わっている。私は一九九五年から約五年間、生涯学習(狭義の社会人教育)カリキュラム&マーケット開発に責任者として関わっていた。学校教育の附帯教育部門として。

最初は、社会人向け初心者パソコン教育カリキュラム程度のものにとどまり、「Excel初級」「中級」「上級」などの難易度パッケージ(各レベルで九〇分×一〇回程度のパッケージ)で受講者を集めようとしたが、これが全く不人気。ほとんど受講者は集まらなかった。原因は、「難易度」と言っても人それぞれだからだ。「人それぞれ」ということは、難易度パッケージされた一〇回の講義の内に三回~五回は自分にとって不要な講義が存在しているということだ。その上、受講料はパッケージ化されている分=一〇回分取られることになる。これでは損だ。

そこで私はパッケージ化そのものが無駄だと思うようになった。難易度とはゼロから始める学校教育体系からの発想であって、受講者がすでに一定の目的を有する社会人教育には向かないということに気付いたからだ。学生教育の主体は〈学校〉にあるが、社会人教育の主体は受講者の目的に属するのであって、前者の教育の特徴がその生産性にあることに対して後者の教育の特徴はその消費性にあるわけだ。社会人教育の鍵をなす資格学校に〝同窓生〟組織が生まれづらい理由もそこにある。

したがって社会人教育の場合、何が〈初級〉で何が〈上級〉かの難易度自体は、つまり何をどんなときにどんなふうに学ぶべきかは受講者が決めるものであって〈学校〉が決めるものではない、というのがその時の私の判断だった。これはテッドネルソンが一九六〇年代に「ハイパーテキスト」という言葉で表明したものとほとんど同じ思想だった。学ぶ者の数だけ学ぶ順序がある、というものだった。テッドネルソンは、秩序だった(=単線的な)学校教育体系そのものを破壊するために「ハイパーテキスト」という概念を持ちだしたのだったが(『リテラリーマシン ― ハイパーテキスト原論』アスキー出版局、一九九四年)、それはむしろ生涯学習の概念でしかない(※28)。

※28 なぜかと言えば、学校教育では、〈学ぶ主体〉などまだ完成していないのだから。むしろ〈学ぶ主体〉を形成するのが学校教育全体の目的であって ― 教育基本法では「人格の完成」いう言葉があるが、これは第一条「教育の目的」に属している言葉であって、まだ人格として完成していない子どもたちを前提とした言葉である ― 、〈学ぶ主体〉を前提にするのであれば、〈学校教育〉は存在する意味がない。

〈学校教育〉に〈学ぶ主体〉が存在するかのように思えるのは、家族や地域の文化環境(〝裕福な〟環境)のせいであって子どもそのものの力によってではない。学校教育は、家族や地域の文化環境をとりあえずは括弧に入れて、クラスに入れば子どもたちを公平平等に扱うところにある。すべてはこれからというところにしか学校教育の存在意味はない。そこで初めて、次世代を担う子どもたちは親の世代や階層(家族や地域の文化環境)を超えてあらたな階層を形成していくのだから。学歴社会(メリトクラシー)というのはもともとそういう意味だった。一言で言えば、学歴主義とは(家族や地域の文化環境をリセットし続ける成金(●●)主義である― このリセット装置を竹内洋は「敗者復活装置」「過去の達成の御破算主義」と呼んだが(『日本のメリトクラシー』東京大学出版会、一九九五年)。「学歴貴族」(竹内洋)、「グロテスクな教養」(高田里惠子)という言葉をかみしめればいい。いい意味でも悪い意味でも。大学教授会ほど「多様な」人々が集まる組織はないが、それは学歴主義の恩恵をもっとも受けた人たちの組織だからだ。テッドネルソンが前提する学びの主体とは、すでに充分に家庭的文化的な恩恵を受けている〝裕福な〟主体に過ぎない。そんな〝裕福な〟主体の教育は東京の名門私立学校に任せておけばいい。

この議論は中曽根臨教審の「学校派と生涯派の論争」(内田健三『臨教審の軌跡』第一法規出版、一九八七年)から今でも延々と続いていると私は思う。そもそも、一九九一年の大学「大綱化」は中曽根臨教審の思想(「学校教育は生涯学習の一部」という思想)に基づいて始まったものだ。有田一寿たちの学校派は生涯派(香山健一たち)に敗北する。二〇一三年に、私はこの「学校派と生涯派の論争」について以下のようにまとめている。

「(……)結局、『学校中心主義からの転換』としての生涯学習論は、〈学校教育〉否定論であり、 〈学校教育〉以前に〈学びの主体〉を想定する家族=地域論=社会的ニーズ論(キャリア教育)である。臨教審全体は、内田健三も言うように「学校派と生涯派の論争」 (内田健三『臨教審の軌跡』)の場所だったと言える。

高等教育が学生顧客論(学生消費者論)に立つのは、九〇年代に始まる少子化現象がマーケット主義を増長させるからではない。生涯学習はもともとが顧客=消費者主義。〈学ぶ〉ことは、学ぶ者の〈手段〉にすぎない。通常、生涯学習的な講座の受講者傾向は、学ぶ目的は受講者の側にあり、カリキュラムや科目は手段にすぎないということにある。何のために役立てるかは、受講者の受講目的次第ということになる。生涯学習マーケットの大半を構成する社会人がいまさら何の役に立つかもわからないものを自費で受講したりはしないからだ。したがって生涯学習講座評価の根拠は受講者の側にある。この種の講座評価が受講生アンケートでなされるのはその意味でのことだ。

しかし〈学校教育〉が対象とする児童・生徒・学生は、まだ社会人のようには〈目的〉を自律的に持てない。この「持てない」というのは何らかの限界や無能力を意味しているわけではない。何にでもなれるし、何を目的にすることもできるということが若者(児童・生徒・学生)の、つまり次世代を形成する人材の特質だということだ。〈学校教育〉の対象である若者(児童・生徒・学生)は、〈学校教育〉を通じて目標を見出すのであって、そこに〈学びの主体〉は(まだ)存在しない。〈学びの主体〉を形成するところが〈学校〉であって、〈学校教育〉は〈学校学習〉ではない」(『努力する人間になってはいけない ― 学校と仕事と社会の新人論』ロゼッタストーン、二〇一三年)。

そこで私がやったことは、九〇分単位の講義の単独切り売りだった。Excelであれば「データ入力講座」「数式作成」「表作成」「グラフ作成」「ワープロ活用」「関数(数学関数編)」「関数(論理/情報関数編)」「関数(日付/時刻関数編)」「関数(財務関数編)」「関数(検索/行列・文字列操作関数編)」「関数(関数複合編)」「データベース活用(内部リソース編)」「データベース活用(外部リソース編)」「非統計処理データ分析講座」「統計処理(ヒストグラム・代表値編)」「統計処理(相関係数・回帰分析編)」「統計処理(t検定編)」「統計処理(分散分析編)」「統計処理(多変量解析編)」「VBA(文法編)」「VBA(オブジェクト操作編)」「VBA(オートメーション編)」「経営分析」「システムダイナミクス(複雑系)」などなど、難易度パッケージからすべて開放してこれら「」内の講座それぞれにおいて九〇分講座の切り売りができるようにした。Excelの最後半の講座などは当時、一橋大学の経営系の教授たち(主には新橋の「統計研究会」系)の講師支援も得て展開していた。

この細分化と同じやり方で、Word、PowerPoint、Access、SQL Server、Oracle、Photoshop、Illustrator、「ネットワーク環境」「ホームページ作成」「DTP&DTV&DTM&CG講座」「CAD&3DCG講座」、プログラミング言語各種(C、 C++、 JAVA、 Visual Basic.NET、 C#.NET)講座(一九九〇年代後半~二〇〇〇年代当時のプログラミング言語各種)なども細分化していったのである。

これなら、講座名と講義概要(シラバス)、および「受講の前提」を見ただけで自分の学びたいこと、および学べる講座が何であるのかを受講前に理解することができる。

受講料はその分単独受講料も設定したが、それを積み重ねるとパッケージ料金よりも一回分が高くなるために、一ヶ月、三ヶ月というように期間定額受講料にし、それを払えばどの分野のどんな講座も受講数制限なしで単独で受講できるようにした。期間内において、自分で自由にカリキュラムを形成できるカリキュラム、まさに「ハイパーカリキュラム」が誕生した瞬間だった。受講生はそれ以後、爆発的に増えていった。資格を一切目指さない「ユーザーコンピューティング」カリキュラムで成功した社会人教育としては国内初のものだったと思う。

このハイパーカリキュラムの運営の課題は明白だった。「九〇分」単独受講で切り売りする分、九〇分のシラバス通りの授業がやれるかということ。学校教育なら、三学期とか前期・後期とか、修業年限という比較的長い時間で〝つじつま〟を合わせることも可能だが、社内の会議をわざわざ欠席してこの講座(の授業時間)のためにのみ駆けつける忙しい社会人を満足させるのは、九〇分で終わりと始まりの〝ケリを付ける〟ノウハウの形成が必須だった。九〇分のシラバスを詳細化すること、詳細化したシラバス通りの授業をやること、それも機械的にではなく身につくようにやること(受講目的を成就させること)、この三つがハイパーカリキュラムの成立の要件だった。四つ目があるとすれば、その三要件を支える全編書き下ろしの教材テキストの開発だった。「受講目的」などについては、学生のように「基礎学力(偏差値)」のばらつきよりは、「受講目的」がばらばらな受講生が多い ― 社会人学習の特徴 ― こともあり、学生教育とはまた別の苦労も多かった。

③ -二〝後がない〟社会人教育の緊密感

この時、私が思ったことは、学校教育は、学年や履修単位の卒業要件で学生を閉じ込めている分、前から一コマずつ進む受講がいかに問題の多いものであってもそれが見えづらいということだった。授業に失敗しても試験認定するのは、その失敗した教員であるため、失敗した分、試験基準(履修判定基準)をゆるめれば、その失敗は見えなくなる。学生も最終(あるいは最低)目標は〝卒業(学歴取得)〟だから、試験基準が緩むことにそれほどの不満は生じない(※29)。

※29 逆に〝資格の専門学校〟においては、補習や追再試の慢性化が学期末試験の厳粛な判定全体を形骸化することによって、本来のカリキュラムは空洞化し、第三者試験としての官許試験(非文科系の国交省、厚労省、経産省がらみの)に対して正規カリキュラム外の〝集中対策〟講座や〝集中対策〟補講でこなすという本末転倒した事態に陥っている。あまりに主観的な(●●●●)学期末試験とあまりに客観的な(●●●●)外部試験との股裂きにあっているのである。そんな事態に陥るのも学生に対する授業情報が決定的に欠けているからだ。専門学校がそうなるのは、一九九四年の「専門士」タイトルが付与されるまでの学校運営の基本が「出席率」を中心に回っていたからである。専門学校は、一九九四年の「専門士」タイトルが付くまでは時間制(反対語は単位制)の〝学校〟だった。そのときの〈専門士〉の付与条件は三つあり、その二つは従来通り授業時間の規定であるが、三番目に「試験等により成績評価を、その評価に基づいて卒業認定を行っている」という条件が加わったところが新たな規定だった。質的な評価を新たに加えることを条件に初めて〈学校〉扱いされたのがこの一九九四年の〈専門士〉付与だった。一言で言えば「資格の専門学校」に変わる内実を持ちなさい、という文科省からの励まし(●●●)の設置要件だったが、いまだに学期末試験の厳粛性を構成するシラバスや履修判定指標などに無頓着な学校は多い。

その上、学生教育と社会人教育との違いは、学生はゼロから学ぶために何を学べなかったか(●●●●●●●●●)の判断が薄くなるが、自分で受講目的を有している社会人受講生は目的満足度の評価に厳しいということだ。社会人受講者は授業評価基準を自分の中に最初から有しているが ― したがって、受講者アンケートがそのままほぼ一〇〇%の授業評価(教員への評価)と重なるが ― 、ゼロから目標なしに教室で静かに座って受講する「学校教育」下の学生(による授業)評価は、学生アンケートだけではすまない難しさが存在している。教育内容を主導権を持って作る者、それに基づいて授業を行う者、その履修判定をする者の三者が同じ(同じ教員)だからだ。三者が同じである分 ― そして「学校教育」における学生は〈顧客〉ではない分 ― 、教員は自己管理に厳しい体制を取る必要がある。

〈学校教育〉の教員は学生に自分の教育を買ってもらっているにもかかわらず、その学生をしかりつけることができ、挙げ句の果てに〝落第〟を宣明できるというきわめて特殊な(学生との)関係に入り込んでいる。これを〈顧客〉論で、「学生もお客様なのだから大切に扱おう」と言うのは少し筋が違う話なのだ。顧客論の本質は顧客〝満足〟だが、学生と教員(師匠)との関係は(教員への)〈尊敬〉でしかない。わざわざ学生から授業料をもらって、その上〈尊敬〉されるのだから不思議な関係だと言える。尊敬関係に値する(最低限の)組織的な(●●●●)自己管理文書が、〈コマシラバス〉でなければならない。

内田樹が大学教育に「シラバス」は不要と言うのは(『下流志向〈学ばない子どもたち 働かない若者たち〉』講談社文庫、二〇〇九年)、学校教育を消費モデル、つまり生涯学習モデルで考える傾向を批判してのことだが ― それはそれでもっともなことだが ― 、しかし「尊敬」に関わる片務的な(●●●●)学校教育にこそ、シラバス開示が必要な局面もある。片務的だからこそ尽き果てぬ説明がいるというように。生涯学習型のシラバスなら受講者(消費者)が「満足」すれば済むが、片務的な学校教育では、Docendo discims(ドケンドー・ディスキムス)の精神※30においてこれでもかこれでもかとシラバス=コマシラバスを書き続けなければならない。シラバスが嫌いな内田さえも「『学ぶ』仕方は、現に『学んでいる』人からしか学ぶことができない。教える立場にある者自身が今この瞬間も学びつつある学びの当事者であるということがなければ、子どもたちは学ぶ仕方を学ぶことができません」(第七講「踊れ、踊れ続けよ」in『待場の教育論』ミシマ社、二〇〇八年)と言っている(※31)。

※30 Docendo discimus は、セネカの言葉とされているが真偽のほどは分からない。「教えることによって学ぶ」という意味だが、これは西川純(上越教育大学)たちのくだらない『学び合い』教育とは何の関係もない。いつでもどこでも最高判断、最高認識が露呈する仕方で学ぶ者に接しなさいということだ。

学ぶ者の程度を考えることは教える者自身の堕落に他ならない。「程度を考えて」教える教員は大概がその「程度」の教員に成り下がる。「わかりやすく言うと」と言いつづけて教える教員が、いつの間にかわかりやすいことしか考えられなくなることも多々ある。それは啓蒙主義の限界でもある。一方、留保なく教えることができるときにこそ、〈教育〉と〈研究〉は重なることが可能になる。そもそも学ぶ者の程度を選ばないためにこそ専門性探求は存在するのではなかったのか。できない研究者ほど、学ぶ者(の程度)を選びたがる。そんなに偏差値の低い学生が嫌いなら、偏差値の高い大学へ行けばいいじゃないかと言いたくなるくらいに。そもそも〝できない〟学生たちほど本質的な理解を欲している。〝できない〟学生たちに必要なのは(程度の低い教員による)機械的な暗記教育や中学校教育の形式的な反復教育ではなくて、大学教員の専門性からする〈基本〉教育なのだ(このことについては後述する)。

そもそもフンボルト理念の大学における〈研究〉重視の志向も、「『すべての知識を未だ解決していないものとして扱え』という知識観に基づいている」(潮木守一『世界の大学危機』中公新書、二〇〇四年)のであって、研究と教育とをご都合主義的に分離するためのものではない。そもそもベルリン大学創設以前までは ― もっともベルリン大学の創設も、(梅根悟によれば)フィヒテの意向に沿ったものであって、フンボルト自体は地方大学(既存のフランクフルト大学、ケーニヒスベルク大学)の改善と拡充を考えていたらしい ― 、「大学教員の職務は学生を教えることであって、研究することは必ずしも教授の職務の中には入っていなかった」(潮木守一・前掲書)のだから。「すべての知識を未だ解決していないものとして扱え」は、まさにその意味でDocendo discimusの精神そのものである。

フンボルトは言う。「学校というものは既存既成の知識を教え学ぶところであるのに反して、高等教育施設は学問をつねにいまだに完全に解決されていない『問題』として、したがってたえず研究されつつあるものとして扱うところにその特色をもつものである。したがってここでは教師と学生との関係はそれ以前の学校におけるそれとはまったくおもむきを異にする。すなわちここでは教師は学生のためにそこに居るのではなくて、教師も学生も学問のためにそこにいるのである。教師の職分は学生がそこに居ることにかかっている。学生が居ないことにはどうしようもない。そこでもし学生たちが自発的に自分の回りに集まってこないなら、彼は自分の熟達した、しかしそのゆえに偏ったものになりがちの、そしてすでにいきいきした力が弱くなっている力と、まだ弱いが、なお偏ることなくあらゆる方向に向かって進んでゆこうとしている力とを結びつけることによって、少しでも自分の目的に近づこうとして学生さがしに出かけるであろう」(「ベルリン高等学問施設の内的ならびに外的組織の理念」in『大学の理念と構想』明治図書、一九七〇年)。

したがって、シラバスを〈教育〉(あるいは教育サービス)と割り切って、毎年授業内容や授業方法を更新もしないこと自体がフンボルト的な〈知識〉に基づいた研究者ではないのだ。フンボルトは〈研究〉を重視したのではなく、教育こそが研究でなければならないと考えたのである。ハイデガーにも大きな影響を与えたフンボルトの『言語と精神』(法政大学出版局、一九八四年)などを読んでいると、言語を、生命や精神、そしてアリストテレス的なエネルゲイアとして捉える彼にとっては、〈知識〉さえも一つの息吹(ヘーゲル的な精神(ガイスト)=Geist)だったというのがよくわかる。

もっとも「フンボルト理念」という言葉自体は、一八一〇年のベルリン大学創設時の「理念」ではなくて「フンボルトという存在は一九〇三年までは世間では知られていなかった。彼が書いた大学についての構想は一〇〇年ほど倉庫の中で眠っていた」というパレチェクの研究を潮木はこっそり紹介している(アルカディア学報「フンボルト理念」とは神話だったのか?-自己理解の“進歩”と“後退”」二二三五号、二〇〇六年)。そして、「一九一〇年、ベルリン大学創設一〇〇周年記念の席上、当時のドイツ皇帝は『フンボルト理念』とはまったく逆の『研究と教育の分離』を主張した。本来ならば『フンボルト理念』の栄光をたたえるべきその瞬間に、すでに『フンボルト理念』は死亡宣告を受けていた。これほど、われわれの歴史はパラドックスに満ちている。われわれの自己理解は進んでいるのか、それとも後退しているのであろうか」(同前)と潮木は自分自身のフンボルト論に疑惑を投げかけるように自問している ― このパレチェクによるフンボルトショックから二年後、潮木は『フンボルト理念の終焉? 一 現代大学の新次元』東信堂、二〇〇八年)を上梓することになる。

たしかにフンボルトの構想した大学は「教育の機関ではなく陶冶の機関」だった。「学問の探究それ自体は諸個人の自己陶冶以上に優先されるものではなかった」と伊藤敦広は指摘している(「個別的理想と大学の理念」in「シェリング年報」二〇一八年二六号)。「大学で自己陶冶に励むのは、そもそも学問の世界に憧れを抱くごく少数の自立的人間だけである…そこに見られるのは教養人同士で自由な社交の行われるサロンのような風景である」(同前)。その意味では「フンボルト理念」は元から大学組織論の理念ではなかったとも言える。ゲーテ(一七四九年生まれ)、シラー(一七五九年生まれ)、フンボルト(一七六九年生まれ)、ヘーゲル(一七七〇年生まれ)、シェリング(一七七五年生まれ)などの〈陶冶〉=〈教養〉主義の大きな思潮 ― 「疾風怒濤のドイツ啓蒙主義者達」と吉見俊哉(前掲書)は言っていた ― の中での出来事だった。これらの文化主義に見られる天才五人の共通の要素は、自然としての人間が「生まれ変わる」こと、精神の自然=〈教養〉を得ることだったのである。これについては別稿を用意してまた詳論したい。

※31 内田はラカンの言葉 ― 「教えるということは、非常に問題の多いことで、私は今教卓のこちら側に立っていますが。この場所に連れてこられると、少なくとも見掛け上は、誰でも一応それなりの役割は果たせます。(…)無知ゆえに不適格である教授はいたためしはありません。人は知っている者の立場に立たされている間は常に十分に知っているのです。誰かが教える者としての立場に立つ限り、その人が役に立たないということなど決してありません」(ラカン『自我(下)』岩波書店、一九九八年) ― を引いて「教壇の上には誰が立っていても構わない」という結論を導き出しているが(第六講「葛藤させる人」in『待場の教育論』ミシマ社、二〇〇八年)、ラカンがここで言いたいことは「無知ゆえに不適格である教授はいたためしはありません」ということだ。ラカンは、この内田が引いたテキストの直後で次のように言っている。「真の教育とは、たんに聴いている人々だけではなく、教える側にもある種の執拗さを呼び覚ます教育をおいて他にはありません。つまり自分がどれ程知らないかをきちんととらえた時にしか現れない ― 無知は無知として実り豊かなものですから ― 知りたいという欲望を呼び覚ます教育です」(ラカン・同前)。つまり「人は知っている者の立場に立たされている間は常に十分に知っているのです」の「十分に」は、「無知は無知として実り豊かなもの」、つまり無知の豊かさを受けている。〈豊かさ〉というのは、知らないということにおいて教える側も教わる側も平等だということだ。「知りたいという欲望」においてこそ、内田の言うように「教壇の上には誰が立っていても構わない」。つまりラカンもまたここでDocendo discimsの立場に立っているわけだ。

さて、会議を休んでかけつけた社会人受講生が「看板に偽りあり」と九〇分単位でクレームの声を上げ始めたらどうだろう。実際そう言って、受講後、私の面前に駆けつけてきて私の座る机の幕板を蹴り破り、立ち去っていった受講者もいた。その種のクレームは、これだけ細分化して二ヶ月間で一〇〇〇講座以上も管理する状況では少なからず何回かあった。要するに一回勝負で取り返しが付かないわけだ。学校教育なら〝次回〟があるし、〝補習〟もあるが、社会人教育ではそれは許されない。忙しい人たちばかりだからだ。「九〇分で教える、学べると書いてあるだろう」と言われたら言い訳ができない。

そういう言い訳なしに一〇〇〇講座以上のシラバスと授業運営を管理して、この「ハイパーカリキュラム」はたくさんの受講者(最盛期で月間一万人以上)に恵まれた。「ワープロ(MS-Word)くらいはできるようになりたい」と、このカリキュラムで学ぶことになった四〇才くらいの失業中の女性が、一年も経たないうちにMicrosoftの(何十万円もする)開発ツールを御自身で購入されて立派なリレーショナルデータベースシステムを構築するようになった、みたいな事例はいくつもこのカリキュラムから生まれていた。どこから入ってもOK、どこを目指しても果てしなく上っていくことができるハイパーカリキュラムだったからだ。

そして、もしこの〝後がない〟緊密感 ― 確実に踏みしめることのできる階段(緩やかではあるが、長時間かければかなりの高さまで登れる階段) ― を、〈学校教育〉に持ち込めばどんなことが起こるのだろうというのが当時の私の感慨だった。そのためには、何を学べなかったのかがわからない学生でも(社会人のように)授業評価できる資料を用意することが必要になる。それが「コマシラバス」という言葉に私がこめた意味だった。教員もたとえ二単位一五回授業でも、一コマ一コマを切り売りするつもりでシラバスを書いたらどうなるだろう、それに基づいた授業成果を積み上げたらどうなるのだろうかというのが、私が考えたことだった。それができれば、元々異質な学生教育と社会人教育との関係はぐるっと一周して同一化する。大学のカリキュラムもまた科目等履修生も含めて切り売り可能な、出入り自由な科目体制となる。

大学の地域連携、企業・組織連携、そして社会貢献の本質は、大学の本旨であり最も豊富なリソースである日々の授業情報を透明化する ― 内外からアプローチできるように透明化する ― ことである。そのためには、授業一コマ一コマの計画、実行、評価を学生による授業評価が可能な情報提供によって練り上げるしかない。授業一コマ一コマの精度を上げること。大学の多産な生産性の基礎はそこにしかない。

② -三「アクティブな」授業評価者としての学生の育成

教育判定の期間単位が期末(二単位、四単位、六単位、八単位)や一年、二年、三年、四年と比較的長い時間で括られる学校教育の在り方、つまり厳粛な結論(履修判定)を補習や追再試によって後回しにしていく〝次回先送り〟型教育が、大学の本来の社会開放を遅らせ、何よりも〈カリキュラム〉の実質化を阻害してきた。

補習や追再試は、場合によっては学生サービスの一環のように扱われたりもするが、教員が(時間内で)「多様な学生」に対する教育目標を達成できなかった〝ツケ〟でしかないとも言える。それらは、一五回(二単位授業の場合)も取り戻しのチャンスがあったにもかかわらず、やるべき何がやれなかったのだろうという(教員の)反省のきっかけを奪う処置でもある。

選択科目が多いカリキュラムにも同じ問題がある。ある科目の履修判定は厳しい、ある科目の履修判定は緩い、この凸凹も、そのような凸凹がたくさんあることによって、履修上は平均化され、履修判定のいい加減さが目立たない。補習や追再試の慢性化も選択科目のたくさんあるカリキュラムも、それを学生サービスのように語る大学には〈教育〉が存在していない。この履修判定上の緩みは、トロウが日本の大学における入学後の「請負的なsponsored性格」と指摘したものだが(「エリート高等教育の危機」in『高学歴社会の大学』東京大学出版会、一九七六年)、それは入学競争性が極めて高い日本の「エリート」高等教育においての指摘だった。今では日本の大学の上から下までが請負性格を強めている。入学競争性が低い大学の弊害ははかりしれないと言える。

さて、履修判定を緩めず長い時間の教育の効果を期待するためには、一回毎の階段(授業コマ)を実質化することが必須である。現在の「長い時間」の教育への期待と成果は、科目自立型の〝曖昧〟で〝個人的な(教員個人的な)〟裁量主義によって雲散霧消している。授業外の補習や追再試を主観的に(●●●●)処理することによって落伍者を出さない裁量主義は、授業時間内で(●●●●●●)何ができるのかという根本の課題に目を塞いでいる。毎年同じ箇所で同じように躓く学生を毎年授業時間外で(●●●●●●)処理する。時間をどれだけかけたかという時間主義的な補習やレベルがコントロールされた追再試を学生「サービス」だと称しながら、実際は教員である自分自身の授業改善課題を棚上げにする自分へのサービスを行っているにすぎない。しかも学生たちには(補習を時間外でもわざわざやってあげているというように)恩着せがましく。

こういったことを回避するためには、まずは本質的に受動的な学生(=学校教育における受講者)を社会人による授業評価のような「アクティブ」な評価者に変えなければならない。「アクティブ」な評価者を形成するには、授業情報の系統だった詳細化が必要になる。その情報開示の核が「コマシラバス」だった。社会人講座の成否が受講生アンケートに帰趨し心理主義的評価が前面化するのは商業主義的にも仕方のないことだが、学校教育ではコマシラバスを強化すると、学生による授業評価もより知性化し「満足度」評価で終わらない教学マネジメント体制ができあがる(※32)。

※32 授業アンケート情報を(教授会においてさえ)公開するのは、「人権侵害だ」と訴える教員をかかえる大学もあると聞くが ― 未だに学生アンケート情報をFD委員会などで管理している大学も多いが、本来は教学委員会マターだと私は思う ― 、授業は教員個人のものではないし、教員のものであるにしても、学生のものでもある。教員の〝人権〟もあるが、学生の〝人権〟もある。また大学としては、組織として授業を提供している立場から、双方の評価(教員による学生評価、学生による教員評価)を組織として評価できる体制を築く必要がある。そうでないと科目の配置と教員の配置ができない。学内の組織的なアンケート評価はもとより、その学内外の公開と公開の一環としてのアンケート情報の評価検討における第三者の参加(「各学部等の授業評価結果の分析・検討内容を受けて、授業改善に向けて、学生の代表者や企業等学外者から意見を聴取する活動等」)を文科省は推奨している(「平成三〇年度私立大学等改革総合支援事業」における文科省の第二六コメントより)。ただし、このコメントの前後でも文科省は学生アンケートをFDがらみの「授業改善」どまりの課題としてしか考えていない。学生アンケートは、現在の大学で授業評価を(学生の力を借りずに)自己管理できる大学など存在していないのだから、カリキュラムマターでもある。その意味で、授業改善課題は教学委員会マター(あるいは学部長・学科長マター、延いては全学教学マネジメント委員会マター)だ。